Plenarsitzung

des Bundesrates

961. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Bundesratssaal

Plenarsitzung

des Bundesrates

961. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Bundesratssaal

Stenographisches Protokoll

961. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich

Mittwoch, 20. Dezember 2023

Dauer der Sitzung

Mittwoch, 20. Dezember 2023: 13.00 – 20.37 Uhr

*****

Tagesordnung

1. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028

2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden

3. Punkt: Bundesgesetz, mit das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird

4. Punkt: Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank

5. Punkt: Bundesgesetz,

mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988,

das Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine

Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden

(Start-Up-Förderungsgesetz)

6. Punkt: Bundesgesetz,

mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung einer globalen

Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen erlassen wird

und die Bundesabgabenordnung sowie das Unternehmensgesetzbuch geändert

werden (Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG)

7. Punkt: Bundesgesetz,

mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988,

die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das

Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz

und das IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 –

GemRefG 2023)

8. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden

9. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz – WettbG) geändert wird

10. Punkt: Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz)

11. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird

12. Punkt: Bundesgesetz,

mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz

geändert

werden

13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden

14. Punkt: Bundesgesetz, mit dem zur Linderung der Inflationsfolgen bei den Wohnkosten das Mietrechtsgesetz, das Richtwertgesetz und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden (3. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 3. MILG)

15. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das Abzeichengesetz 1960, das Uniform-Verbotsgesetz und das Symbole-Gesetz geändert werden (Verbotsgesetz-Novelle 2023)

16. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz, das Genossenschaftsgesetz, das SE-Gesetz, das SCE-Gesetz und das Firmenbuchgesetz geändert werden (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2023 – GesDigG 2023)

17. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz erlassen wird sowie das GmbH-Gesetz, das Firmenbuchgesetz, das Rechtspflegergesetz, das Notariatstarifgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 – GesRÄG 2023)

18. Punkt: Bundesgesetz,

mit dem das Allgemeine bürgerliche

Gesetzbuch geändert wird

(Abstammungsrechts-Anpassungsgesetz 2023 – AbAG 2023)

19. Punkt: Bundesgesetz,

mit dem das Personenstandsgesetz 2013

geändert wird

20. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz erlassen und das KommAustria-Gesetz, das E-Commerce-Gesetz, das All-

gemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Urheberrechtsgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Mediengesetz, die Strafprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz, das Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz und das Telekommunikationsgesetz 2021 geändert werden (DSA-Begleitgesetz – DSA-BegG)

*****

Inhalt

Bundesrat

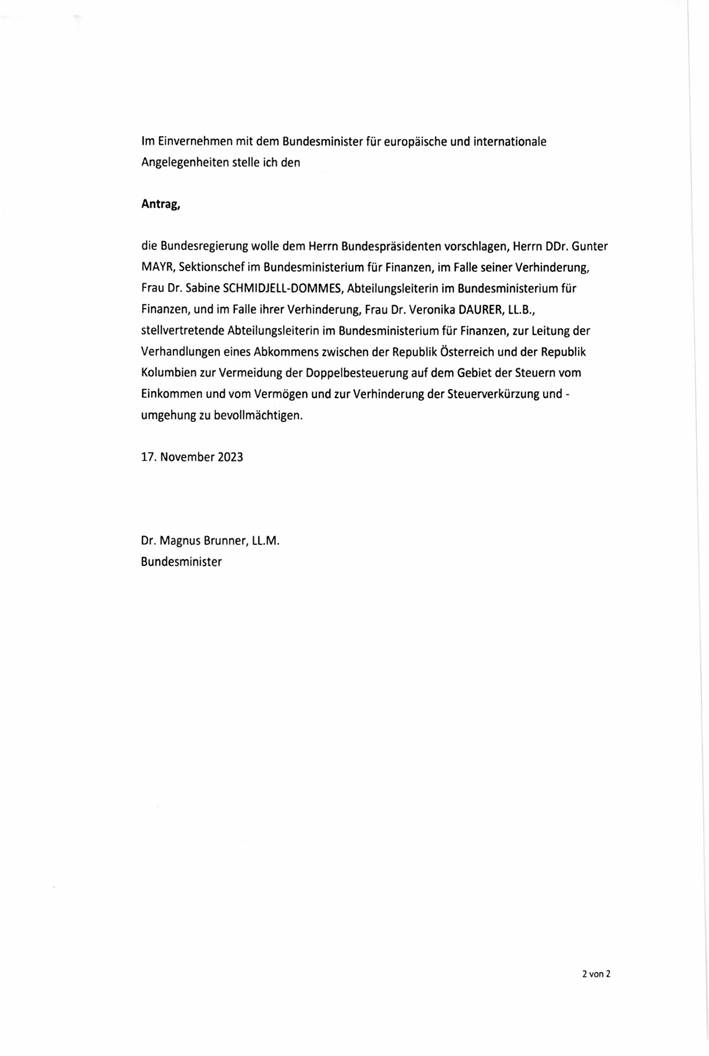

Schreiben des Bundesministers für Finanzen

gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG betreffend Erteilung der Vollmacht

zur Aufnahme von Verhandlungen über den Neuabschluss eines

Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kolumbien zur

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen

und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und

‑umgehung ............................................................................................. 20

Absehen von der 24-stündigen Frist für das Aufliegen der gegenständlichen schriftlichen Ausschussberichte gemäß § 44 Abs. 3 GO-BR ............................ 24

Ersuchen des Bundesrates Marco Schreuder um Erteilung eines Ordnungsrufes ......................................................................................................................... 179

Verlesung der vorgesehenen Fassung eines Teiles des Amtlichen Protokolls dieser Sitzung durch Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA ............................... 243

Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls ........................ 246

Personalien

Verhinderung .......................................................................................................... 17

Ordnungsrufe .................................................................................... 57, 65, 193

Bundesregierung

Vertretungsschreiben ............................................................................................ 24

Nationalrat

Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse ................................................................... 24

Ausschüsse

Zuweisungen ............................................................................................ 17, 247

Verhandlungen

1. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028 (2311 d.B. und 2330 d.B. sowie 11382/BR d.B.) ................................................................................................ 25

Berichterstatter: Christoph Stillebacher ............................................................... 25

Redner:innen:

Klemens Kofler ......................................................................................................... 26

Margit Göll ............................................................................................................... 27

Doris Hahn, MEd MA ............................................................................................... 30

Simone Jagl .............................................................................................................. 35

Bundesminister Dr. Martin Polaschek .................................................................... 38

Christoph Steiner ..................................................................................................... 40

Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 44

Gemeinsame Beratung über

2. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein

Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen

wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das

Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das

Transparenzdatenbankgesetz 2012 und

das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2305 d.B. und

2375 d.B. sowie 11360/BR d.B. und 11405/BR d.B.) ....................................................................................................... 44

Berichterstatterin: Bernadette Geieregger, BA .................................................... 45

3. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (2306 d.B. und 2376 d.B. sowie 11406/BR d.B.) .............................. 44

Berichterstatterin: Bernadette Geieregger, BA .................................................... 45

4. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.

Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Artikel 15a

B-VG über die Etablierung

einer gebietskörperschaftenübergreifenden

Transparenzdatenbank (2314 d.B. und 2377 d.B. sowie

11407/BR d.B.) ............................................... 44

Berichterstatterin: Bernadette Geieregger, BA .................................................... 45

Redner:innen:

Markus Steinmaurer ................................................................................................ 46

Mag. Christian Buchmann ...................................................................................... 47

MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky ....................................................................... 51

Mag. Sascha Obrecht .............................................................................................. 52

Marco Schreuder ..................................................................................................... 55

Markus Stotter, BA .................................................................................................. 59

Dominik Reisinger .................................................................................................... 61

Bundesminister Dr. Magnus Brunner, LL.M. .......................................................... 65

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 2, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 71

Annahme des

Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 3, 1. gegen den vorliegenden

Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben

und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß

Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu

erteilen ..................................... 71

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 4, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 71

Gemeinsame Beratung über

5. Punkt: Beschluss

des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das

Körperschaftsteuergesetz 1988, das

Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine

Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz) (2321 d.B. und

2378 d.B.

sowie 11363/BR d.B. und 11408/BR d.B.) ......................................................... 72

Berichterstatterin: Sandra Lassnig ........................................................................ 73

6. Punkt: Beschluss

des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem

das Bundesgesetz zur Gewährleistung

einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen erlassen wird und die Bundesabgabenordnung sowie das

Unternehmensgesetzbuch geändert werden

(Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG) (2322 d.B. und

2379 d.B. sowie 11409/BR d.B.) ..................... 72

Berichterstatterin: Sandra Lassnig ........................................................................ 73

Redner:innen:

Günter Kovacs ......................................................................................................... 74

Mag. Harald Himmer ............................................................................................... 76

Günter Pröller ........................................................................................................... 79

Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber ...................................................................................... 81

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 5, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 84

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 6, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 84

7. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das

Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988,

die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957,

das Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz

und das IST-Austria-Gesetz geändert werden

(Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 –

GemRefG 2023) (2319 d.B. und 2380 d.B. sowie 11361/BR d.B.

und 11410/BR d.B.) .................................................................... 84

Berichterstatter: Mag. Franz Ebner ....................................................................... 85

Redner:innen:

Doris Hahn, MEd MA ............................................................................................... 85

Silvester Gfrerer ....................................................................................................... 88

Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber ...................................................................................... 90

Andrea Michaela Schartel ....................................................................................... 92

Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 93

Gemeinsame Beratung über

8. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das

Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das

Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das

Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (3777/A und

2381 d.B. sowie 11362/BR d.B.

und 11411/BR d.B.) ............................................................................................... 93

Berichterstatter: Ernest Schwindsackl .................................................................. 94

9. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über

die Einrichtung

einer Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz – WettbG)

geändert wird (2382 d.B. sowie 11412/BR d.B.) ........................................................ 93

Berichterstatter: Ernest Schwindsackl .................................................................. 94

Redner:innen:

MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky ....................................................................... 94

Christoph Stillebacher ............................................................................................. 96

Dr. Manfred Mertel .................................................................................................. 98

Michael Bernard ..................................................................................... 101, 108

Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross ............................................................................................ 104

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 8, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 109

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 9, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 109

Gemeinsame Beratung über

10. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.

Dezember 2023 betreffend ein

Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung

(HBB-Gesetz) (2312 d.B. und 2348 d.B. sowie

11376/BR d.B.) ...................... 109

Berichterstatterin: Elisabeth Wolff, BA ................................................................ 110

11. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird (2246 d.B. und 2347 d.B. sowie 11377/BR d.B.) .............. 109

Berichterstatterin: Elisabeth Wolff, BA ................................................................ 110

Redner:innen:

Mag. Christine Schwarz-Fuchs ............................................................................... 110

Mag. Sandra Gerdenitsch ........................................................................................ 113

Andrea Michaela Schartel ....................................................................................... 116

Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber ...................................................................................... 117

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 10, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 119

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 11, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 119

Gemeinsame Beratung über

12. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden (2307 d.B. und 2394 d.B. sowie 11369/BR d.B.) ....................................................................................................... 119

Berichterstatter: Günther Ruprecht ...................................................................... 120

13. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.

Dezember 2023 betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz

und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden

(3774/A und 2395 d.B. sowie 11370/BR d.B.) .................................................................. 119

Berichterstatter: Günther Ruprecht ...................................................................... 120

Redner:innen:

Günter Pröller ........................................................................................................... 121

Dr. Andrea Eder-Gitschthaler ................................................................................. 124

Daniel Schmid .......................................................................................................... 125

Claudia Hauschildt-Buschberger ............................................................................ 131

Christoph Steiner ..................................................................................................... 134

Entschließungsantrag der Bundesrät:innen

Günter Pröller, Kolleginnen und Kollegen betreffend

„Schluss mit der unqualifizierten Zuwanderung

in unser Arbeitsmarktbudget“ – Ablehnung ...................................... 123,

137

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 12, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 136

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 13, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 136

14. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem zur Linderung der

Inflationsfolgen bei den Wohnkosten das Mietrechtsgesetz, das Richtwertgesetz

und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden (3. Mietrechtliches

Inflationslinderungsgesetz – 3. MILG) (3558/A und

2398 d.B. sowie 11394/BR d.B.) .......................................................................... 137

Berichterstatterin: Viktoria Hutter ....................................................................... 138

Redner:innen:

Korinna Schumann .................................................................................................. 138

MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 142

MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky ....................................................................... 146

Sandra Lassnig ......................................................................................................... 149

Mag. Sascha Obrecht .............................................................................................. 151

Christoph Steiner .................................................................................... 156, 166

Matthias Zauner ...................................................................................................... 159

Günter Kovacs ......................................................................................................... 163

Mag. Harald Himmer .............................................................................. 164, 167

Entschließungsantrag der Bundesrät:innen Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Mietpreisstopp im freien Wohnungsmarkt“ – Ablehnung .............................................................................. 141, 168

Entschließungsantrag der Bundesrät:innen Mag. Sascha Obrecht, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Wohnen in der Krise – umfassendes Maßnahmenpaket für leistbares Wohnen“ – Ablehnung ................ 151, 169

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 168

15. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das

Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den

Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das Abzeichengesetz 1960, das

Uniform-Verbotsgesetz und das

Symbole-Gesetz geändert werden

(Verbotsgesetz-Novelle 2023)

(2285 d.B. und 2340 d.B. sowie 11364/BR d.B. und

11395/BR d.B.) ............ 169

Berichterstatterin: Klara Neurauter ...................................................................... 169

Redner:innen:

Andreas Arthur Spanring ........................................................................................ 170

Marco Schreuder ..................................................................................................... 179

Barbara Prügl ........................................................................................................... 183

Stefan Schennach .................................................................................................... 186

Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 189

Markus Leinfellner ................................................................................................... 193

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 198

16. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz, das Genossenschaftsgesetz, das SE-Gesetz, das SCE-Gesetz und das Firmenbuchgesetz geändert werden (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2023 – GesDigG 2023) (2228 d.B. und 2341 d.B. sowie 11396/BR d.B.) ............................................................................................ 198

Berichterstatterin: Barbara Prügl .......................................................................... 198

Redner:innen:

Dr. Manfred Mertel .................................................................................................. 199

MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 202

Marlies Doppler ....................................................................................................... 204

Mag. Christine Schwarz-Fuchs ............................................................................... 205

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 207

17. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein

Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz erlassen wird sowie das GmbH-Gesetz,

das Firmenbuchgesetz,

das Rechtspflegergesetz, das Notariatstarifgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz,

das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und das

Gerichtsgebührengesetz geändert werden

(Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 –

GesRÄG 2023) (2320 d.B. und 2342 d.B. sowie

11397/BR d.B.) ....................................................................................................... 207

Berichterstatterin: Sandra Lassnig ........................................................................ 207

Redner:innen:

Mag. Elisabeth Grossmann ..................................................................................... 208

MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 209

Andreas Arthur Spanring ........................................................................................ 212

Matthias Zauner ...................................................................................................... 217

Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 218

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 221

Gemeinsame Beratung über

18. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch geändert wird (Abstammungsrechts-Anpassungsgesetz 2023 – AbAG 2023) (3754/A und 2345 d.B. sowie 11365/BR d.B. und 11398/BR d.B.) ....................................................................................................... 221

Berichterstatter: Christoph Stillebacher ............................................................... 221

19. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das

Personenstandsgesetz 2013

geändert wird (2354 d.B. sowie 11399/BR d.B.) ............................................... 221

Berichterstatter: Christoph Stillebacher ............................................................... 221

Redner:innen:

Markus Leinfellner ................................................................................................... 222

MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 222

Viktoria Hutter ......................................................................................................... 225

Mag. Elisabeth Grossmann ..................................................................................... 227

Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 227

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 18, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 228

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 19, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 228

20. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.

Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz

erlassen und das KommAustria-Gesetz, das E-Commerce-Gesetz, das Allgemeine

bürgerliche Gesetzbuch, das Urheberrechtsgesetz, das

Gerichtsgebührengesetz, das Mediengesetz, die Strafprozeßordnung 1975,

das Staatsanwaltschaftsgesetz, das Bundesgesetz über die justizielle

Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen

Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz

und das Telekommunikationsgesetz 2021 geändert werden (DSA-Begleitgesetz –

DSA-BegG) (2309 d.B. und 2344 d.B. sowie 11366/BR d.B.

und 11400/BR d.B.) ............................................................................................... 229

Berichterstatterin: Viktoria Hutter ....................................................................... 230

Redner:innen:

Andreas Arthur Spanring ........................................................................................ 230

MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 233

Klara Neurauter ....................................................................................................... 236

Stefan Schennach .................................................................................................... 238

Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 241

Entschließungsantrag der Bundesrät:innen

Stefan Schennach, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Den

Digital Services Act in der Praxis zum

Leben erwecken“ – Ablehnung ........................................................... 240,

242

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 242

Eingebracht wurden

Anträge der Bundesrät:innen

Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice und der Arbeitsinspektion (406/A(E)-BR/2023)

Marlies Doppler,

Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhaltung des Internationalen

Gebrauchshundesports in all seinen Facetten in Österreich

(407/A(E)-BR/2023)

Anfragen der Bundesrät:innen

Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen an

die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien

betreffend Wo sind die Fördermittel zur Gewaltprävention für

Frauen und Mädchen mit Behinderung?

(4139/J-BR/2023)

Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen an

den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz betreffend Wo

sind die Fördermittel zur Gewaltprävention für Menschen mit

Behinderung? (4140/J-BR/2023)

Mag. Elisabeth Grossmann, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln in Österreich (4141/J-BR/2023

Anfragebeantwortungen

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der

Bundesrät:innen Andrea Michaela Schartel, Kolleginnen

und Kollegen betreffend Ermittlungsverfahren gegen Grazer KFG-Gemeinderat

Michael Winter (3822/AB-BR/2023

zu 4127/J-BR/2023)

der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Bundesrät:innen Markus Leinfellner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Eisenbahnkreuzungen in der Steiermark (3823/AB-BR/2023 zu 4126/J-BR/2023)

Beginn der Sitzung: 13 Uhr

Vorsitzende: Präsidentin Mag.a Claudia Arpa, Vizepräsidentin Margit Göll, Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA.

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Ich eröffne die 961. Sitzung des Bundesrates.

Die nicht verlesenen Teile des

Amtlichen Protokolls der 960. Sitzung

des Bundesrates vom 7. Dezember 2023 sind aufgelegen und wurden nicht

beanstandet.

Als verhindert gemeldet ist das Mitglied des Bundesrates Mag.a Isabella Theuermann.

Begrüßen möchte ich an dieser Stelle Herrn Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Dr. Martin Polaschek. – Herzlich willkommen! (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen sowie des Bundesrates Arlamovsky.)

Einlauf und Zuweisungen

Präsidentin

Mag.a Claudia Arpa: Hinsichtlich

der eingelangten und verteilten Anfragebeantwortungen und eines Schreibens des

Bundesministers für Finanzen gemäß Art. 50 Abs. 5

Bundes-Verfassungsgesetz verweise ich gemäß § 41

Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates auf die im Sitzungssaal

verteilten Mitteilungen der 961. und der 962. Sitzung des Bundesrates, die

dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.

Ebenso verweise ich hinsichtlich der

eingelangten Verhandlungsgegenstände und

deren Zuweisungen im Sinne des § 19 Abs. 1 der

Geschäftsordnung

auf die gemäß § 41 Abs. 1 der

Geschäftsordnung im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen der 961. und der

962. Sitzung des Bundesrates, die

dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.

Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:

A. Eingelangt sind:

1. Anfragebeantwortungen

(Anlage 1) (siehe auch S. 16)

2. Unterrichtung gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG

Schreiben des Bundesministers für Finanzen betreffend Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über den Neuabschluss eines Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kolumbien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung (Anlage 2)

B. Zuweisungen

Gesetzesbeschlüsse (Beschlüsse) des Nationalrates

(siehe Tagesordnung)

*****

*****

*****

Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung

Präsidentin

Mag.a Claudia Arpa: Eingelangt

ist ein Schreiben des Ministerratsdienstes des Bundeskanzleramtes

betreffend den Aufenthalt des Herrn Bundesministers für Arbeit und

Wirtschaft Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher vom 17. bis 21. Dezember 2023 im Oman bei

gleichzeitiger Beauftragung von

Herrn Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner

gemäß Art. 73 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz mit seiner

Vertretung.

*****

Eingelangt sind und den zuständigen

Ausschüssen zugewiesen wurden jene Beschlüsse des Nationalrates,

die Gegenstand der heutigen Tagesordnung

sind. Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen abgeschlossen und

schriftliche Ausschussberichte erstattet.

Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Es ist mir der Vorschlag zugekommen, von der 24-stündigen Aufliegefrist der gegenständlichen Ausschussberichte zu den vorliegenden Verhandlungsgegenständen Abstand zu nehmen.

Hierzu ist eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Ich bitte also jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die mit dem Vorschlag der Abstandnahme von der 24-stündigen Aufliegefrist der gegenständlichen Ausschussberichte einverstanden sind, um ein Handzeichnen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit.

Der Vorschlag ist mit der nach § 44 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.

*****

Ich habe die zuvor genannten Verhandlungsgegenstände auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt.

Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.

Behandlung der Tagesordnung

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Aufgrund eines mir zugekommenen Vorschlages beabsichtige ich, die Tagesordnungspunkte 2 bis 4, 5 und 6, 8 und 9, 10 und 11, 12 und 13 sowie 18 und 19 jeweils unter einem zu verhandeln.

Erhebt sich dagegen ein Einwand? – Auch das ist nicht der Fall.

Somit gehen wir in die Tagesordnung ein.

Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den

Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im

Bereich Basisbildung sowie

von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für

die Jahre 2024 bis 2028 (2311 d.B. und 2330 d.B. sowie

11382/BR d.B.)

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Wir gelangen zum 1. Punkt der Tagesordnung.

Berichterstatter ist Herr

Bundesrat Christoph Stillebacher. – Ich bitte um

den Bericht. Bitte sehr, Herr Bundesrat.

Berichterstatter Christoph Stillebacher: Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Ich bringe den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028.

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung:

Der Unterrichtsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage

mehrstimmig

den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates

keinen Einspruch zu erheben.

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Herzlichen Dank.

Wir gehen in die Debatte ein.

Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Klemens

Kofler. – Bitte sehr,

Herr Bundesrat.

Bundesrat Klemens Kofler (FPÖ,

Niederösterreich): Sehr geehrte

Frau Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Kollegen aus dem

Bundesrat!

Liebe Freunde hier und zu Hause! Grüß Gott! Es ist mir eine

außerordentliche Ehre, obwohl es nur Zufall ist, dass ich heute der erste

Redner sein darf.

Also legen wir einmal los! Warum gibt es überhaupt so einen drastischen

Nachholbedarf bei den Pflichtschulabschlüssen? – Das liegt

ganz sicher nicht

an den Lehrern, das liegt auch nicht an den Schülern und auch nicht an

deren Eltern.

Warum dann der

Pisa-Schock? – Die Pisa-Studie hat uns ja wieder drastisch vor Augen

geführt, dass die Leistungen massiv gesunken sind. Jetzt kann man

natürlich drüber reden, vielleicht könnte man eine NGO oder eine

Stiftung gründen, lang und breit diskutieren, vielleicht

könnten wir auch noch die selbsternannten Experten befragen –

das ist auch immer recht amüsant –,

aber es wird nichts nutzen, denn der einzige Grund ist die Zuwanderung (Ah-Rufe

bei der SPÖ), die eben nicht koordiniert ist. Nur daran liegt es. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Schennach:

Sehr überraschend!)

Wie soll denn das funktionieren? – Ein Lehrer kommt in das Klassenzimmer rein und niemand kann Deutsch außer er selber. Da ist der Unterricht ja nicht

möglich. So viel ist eigentlich logisch, aber darüber darf man ja

nicht reden. (Bundesrätin Schumann: Das ist in der

International School in Wien ...!) Darüber

darf man nicht reden. Wenn man sagt, da kann man halt nichts machen!, dann sage

ich, ein Parlamentarier, der sagt: Da kann man halt nichts machen!,

kann aufstehen und nach Hause gehen. (Beifall und Bravoruf bei der FPÖ. –

Bundesrat Schreuder: Ja, man merkt, Sie dürfen nicht

darüber reden, Sie tun

es aber jetzt! Sie dürfen auch im Parlament dann nicht darüber reden!) –

Ja, ich rede.

Dann kommt auch

die Coronakrise dazu (Bundesrat Schreuder: Corona!

Corona ist auch noch schuld!), die die Lage natürlich verschärft

hat, weil die Maßnahmen ja grundfalsch waren, obwohl es

Lösungen gegeben hätte. Ich darf

da an Bundesrat Spanring erinnern, der damals schon gesagt hat, man soll Luftfilter

einbauen, damit man die Viren zurückdrängt und eben auch in den

Schulen unterrichten kann und nicht nur die Kinder dort unterbringt. Ohne Unterricht

hat ja Schule keinen Sinn.

So aber wird das zur Dauerlösung werden.

Wir werden immer wieder Geld investieren, 6 000 Euro kostet das

pro Hauptschulabschluss – das wäre ja

noch sinnvoll investiert, das ist das einzig Gute an der ganzen Sache, da

könnte ich ja noch mitgehen, aber nicht als Dauerlösung. Die Schule

muss wieder funktionieren und die kann auch funktionieren. Wir haben die

Lehrer, wir haben gescheite Schüler und ordentliche Eltern. –

Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)

13.07

Präsidentin

Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort

gemeldet

ist Frau Bundesrätin und meine Vizepräsidentin Margit

Göll. – Bitte sehr.

Bundesrätin

Margit Göll (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Geschätzter Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte

Zuhörer! Ja, für mich ist die Freude auch groß, als zweite

Rednerin hier am Pult stehen zu dürfen und besonders zu diesem

Thema sprechen zu dürfen,

aber ich möchte mit einem Zitat beginnen. Es lautet: Es gibt nur eines,

was auf Dauer teurer ist als Bildung, nämlich keine Bildung.

Bildung – das wissen

wir – beginnt ja nicht erst in der Schule und endet mit dem

Schulaustritt. Wir alle wissen, lebenslanges Lernen umfasst genau das, was

es eben aussagt: lebenslanges Lernen. Als erster Bildungsort gilt

natürlich das Elternhaus, die Familie (Bundesrätin Doppler:

Ah, da schau her! Richtig!), in die

wir hineingeboren werden. (Beifall und Bravoruf bei der

FPÖ.) Der Kindergarten ist

die erste Bildungsinstitution und erste Bildungseinrichtung, und dem Kindergarten

kommt da auch eine sehr große Bedeutung zu.

Wenn Menschen

nach neun Jahren Pflichtschule keinen Pflichtschulabschluss erlangen, aus

welchen Gründen auch immer (Ruf bei der FPÖ: Die ÖVP

findet wieder zurück!), müssen wir die Voraussetzungen schaffen,

diesen jungen Menschen diese Möglichkeit offenzuhalten, diesen Abschluss

zu erlangen

und Bildungslücken auch zu schließen.

Es gibt viele Menschen, die erkennen, dass sie etwas nachholen wollen, was bisher in ihrem Leben nicht vorhanden war, und das müssen wir natürlich unterstützen. Daher ist diese Maßnahme auch so wichtig.

Ich habe es

eingangs schon erwähnt: Mich freut es, dass diese Maßnahme für

die Basisbildung, aber auch für den Pflichtschulabschluss, diese

15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern hier

festgeschrieben wird

und wir wahrscheinlich sehr vielen Menschen helfen, wieder einen Job, wieder

einen Arbeitsplatz zu finden.

Es ist nämlich

so – ja, das ist eine Tatsache –, dass es immer noch

viele

junge Menschen gibt, die über keinen Pflichtschulabschluss verfügen,

und es wird natürlich das Bild auch dramatisch, wenn man sich die Gruppe

der Jugendlichen zwischen 16 und 24 ansieht, die weder eine Ausbildung noch

eine Beschäftigung haben.

Da reden wir schon von 75 000 Jugendlichen. Wir müssen daher auch sicherstellen und Maßnahmen setzen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die das Schulsystem verlassen, gewisse Mindeststandards, die für die 8. Schul-

stufe gelten,

beherrschen. Da rede ich in der Pflichtschule von Grundkompetenzen. Wir

kennen diese Grundkompetenzen alle – das sind natürlich Lesen,

Rechnen und Schreiben –, und diese gilt es auch ausreichend zu

vermitteln. Sie sind die Grundlage für ein erfülltes Leben und

natürlich auch für Erfolg

im Beruf.

Geschätzte Kolleginnen und

Kollegen! Ihnen wird es sicherlich auch schon bei einem Besuch in einer

Firma so gegangen sein, dass der Firmenchef erzählt,

dass er händeringend junge Menschen anwerben möchte (Bundesrätin

Schumann: Ältere bitte auch! Ältere nehmts auch!), damit

sie eine Lehre machen, und dann feststellen muss, einfache Aufgaben können

nicht gelöst werden. (Bundesrat Steiner: Handeln!)

Das muss uns schon zu denken

geben und daher müssen wir natürlich alle Maßnahmen setzen

und sicherstellen, dass am Ende der 8. Schulstufe gewisse Mindeststandards

beherrscht werden. Es ist von enormer Bedeutung, dass wir den Jugendlichen in

der Pflichtschule Lesen, Rechnen und Schreiben

vermitteln.

Nur wenn Schüler

sinnerfassend lesen können, sind sie in der Schule und auch im weiteren

Leben und auch in der Arbeitswelt erfolgreich. Lernen beginnt

ja lange vor dem Schuleintritt – das habe ich schon

erwähnt –, weshalb

man auch die vorherige Entwicklung der Kinder kennen und beachten muss, und da

kommt dem Elementarbereich eine enorm wichtige Bedeutung zu.

Es sind aber – ich

spreche das jetzt auch ganz deutlich an – auch die Eltern in die

Pflicht zu nehmen. Die Kinder sind viele Jahre zu Hause, und es ist wichtig,

dass die Eltern mit den Kindern von deren Geburt an in Kontakt und in Kommunikation

treten. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig, dass Eltern

ihren Kindern vorlesen – lesen, lesen, lesen ist ganz, ganz wichtig.

Wir müssen alles daransetzen, jeden Jugendlichen zu begleiten und zu unterstützen. Ich freue mich wirklich besonders, dass 173 Millionen Euro für das

Nachholen der Basisbildung und für den Pflichtschulabschluss zur Verfügung gestellt werden. Bereits 2012 wurde diese Vereinbarung ja schon einmal abgeschlossen, diese Maßnahme gesetzt. Das soll jetzt fortgesetzt werden, es werden 23 000 Personen die Möglichkeit haben, Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen, und 11 000 Personen können den Pflichtschulabschluss nachholen. (Beifall bei der ÖVP.)

Bildung muss in jedem Alter möglich sein, und da

sollten wir auch entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellen.

Wir finden, das ist ein guter Schritt

in die richtige Richtung, und werden natürlich diesen Antrag sehr gerne

unterstützen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)

13.13

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort gemeldet ist die andere Vizepräsidentin, Frau Bundesrätin Doris Hahn. – Bitte sehr.

Bundesrätin Doris Hahn, MEd MA

(SPÖ, Niederösterreich): Frau

Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen!

Liebe Gäste hier im Saal und zu Hause vor den

Bildschirmen! Bevor ich in meine Rede eingehe, zu den Ausführungen

von Herrn Kollegen Kofler nur eine kleine Aufklärung: Die Hauptschule gibt

es schon, ich weiß nicht, über zehn Jahre nicht mehr. Das

dürfte sich aber bis zur FPÖ noch nicht ganz durchgesprochen

haben, aber ist ja eine Kleinigkeit. (Beifall bei der SPÖ und bei

Bundesrät:innen der ÖVP. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)

Ich möchte auch mit einem Zitat beginnen, nämlich

von einem Arzt und

Lyriker, Ernst von Feuchtersleben, der gemeint hat: „Wenn das Leben das

höchste Gut ist, so ist Bildung der Schlüssel zum höchsten

Gut.“ In diesem Sinne, glaube ich, kann man Bildung durchaus auch als

ganz, ganz wichtige Grundlage für ein selbstbestimmtes, für ein

erfülltes Leben, aber vor allen Dingen

auch für ein gesundes und zufriedenes Leben verstehen.

In weiterer Folge ist ein Bildungsabschluss auch eine ganz

essenzielle Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. Das heißt, wenn wir

uns vorstellen – und ich

glaube, solche Situationen kennen wir alle –, wenn Menschen

vielleicht Schwierigkeiten haben, Verträge zu lesen oder Formulare

auszufüllen, oder wenn

schon der Beipackzettel eines Medikaments oder auch der Fahrplan

an der Bahnhofsanzeige zu einer schier überwindbaren Hürde werden,

dann geht das oftmals mit ganz großer Verunsicherung und unter

Umständen auch mit großer Scham einher.

Ich glaube, das ist durchaus nachvollziehbar und verständlich und führt in weiterer Folge auch dazu, dass Menschen sich zurückziehen, sich aus dem gesellschaftlichen, aus dem öffentlichen Leben zurücknehmen, und sie fallen leider vielfach auch aus dem Arbeitsmarkt, aus dem Arbeitsleben heraus.

Das heißt, Bildung ist mit ein ganz klar wesentlicher

Beitrag zu einer offenen und solidarischen Gemeinschaft und zu einer

zukunftsgerichteten Gesellschaft,

wie wir sie brauchen. Unter diesem Aspekt ist auch der vorliegende Gesetzentwurf

aus meiner Sicht zu betrachten.

Zu Grunde liegt ja unter anderem die Piaac-Studie, also das Programme

for the International Assessment of Adult Competencies der OECD. Diese Studie

gibt uns unter anderem auch großen Aufschluss über die Kompetenzen

Erwachsener in den Bereichern der Schlüsselkompetenzen, nämlich

Lesen, Schreiben, Rechnen – Kollegin Göll hat es schon

angesprochen. Da wird den Menschen in Österreich im Vergleich zu jenen in

anderen Nationen,

die an der Studie teilgenommen haben, leider eine eher unterdurchschnittliche

Lesekompetenz bescheinigt. (Ruf bei der FPÖ: Ja warum wohl?)

Zum Glück hat man diese

Problematik in der Bildungspolitik aber schon vor Jahren erkannt, und

unter Bundesministerin Claudia Schmied wurde damals

schon, 2012, finanziert von Bund und Ländern, aber auch vom

Europäischen Sozialfonds, die Initiative Erwachsenbildung ins Leben

gerufen, mit der

dann auch ein flächendeckendes standardisiertes Angebot geschaffen wurde,

damit auch eine entsprechende grundlegende Basisbildung sowie die Möglichkeit, den Pflichtschulabschluss nachzuholen, gewährleistet werden konnten.

Inzwischen, viele Jahre

später, hat man gesehen, dass das Angebot ein gutes ist, ein wichtiges

ist, dass das Angebot allerdings noch viel zu gering ist und

die Nachfrage immer größer wird. Teilweise gibt es bei den

Einrichtungen lange Wartelisten. Wir haben im Ausschuss auch mit den Experten

darüber gesprochen und sind informiert worden, dass knapp 70 Prozent

der Kursteilnehmer:innen in diesem Zusammenhang unter 25 Jahre alt

sind. Seit 2012

waren es insgesamt 10 500 Personen, die über die Initiative Erwachsenenbildung

den Pflichtschulabschluss nachgeholt haben, bei immerhin über

50 Einrichtungen. Das ist, glaube ich, eine Bilanz, die sich sehen lassen

kann.

Daher gibt es auch von unserer Seite die vollste Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf. Wir haben es schon gehört: Es werden immerhin neuerlich 170 Millionen Euro in die Hand genommen, um das Angebot noch weiter voranzutreiben und auszubauen.

Das bedeutet dann auch in

Zahlen, dass weitere 23 000 Menschen im Bereich der Basisbildung

unterstützt werden können und rund 11 000 Menschen

ihren Pflichtschulabschluss nachholen können. Das ist so weit positiv, da

können wir auf alle Fälle mitgehen.

Ich glaube, es muss in unser aller Interesse sein, und das

richte ich jetzt auch entsprechend an die FPÖ, die ja offensichtlich ihre

Zustimmung hier

nicht gibt, dass jeder und jede junge Erwachsene, die vielleicht irgendwo am

Bildungsweg verloren gegangen sind oder verloren gehen, auch die Möglichkeit erhalten,

diesen Weg, wenn auch später und vielleicht auch

über Umwege, weiterzugehen, denn wir wissen: Die Gründe dafür,

die Schule ohne Abschluss zu verlassen, sind vielfältig. Oftmals kann der

oder die Betroffene rein gar nichts dafür. Da geht es unter Umständen

auch um Krankheitsfälle, da geht es um Depression, da geht es um

schwierige Familienverhältnisse, auch um plötzliche

Schicksalsschläge und vieles mehr.

Das heißt, schön, dass sich hier auch über die Fraktionsgrenzen hinweg eine Einigung zeigt und, sagen wir es einmal so, weite Teile des parlamentarischen Prozesses dieser Investition positiv gegenüberstehen.

Spannend finde ich wie gesagt, dass ausgerechnet die

FPÖ da nicht zustimmt, schließlich ist die FPÖ immer die

Partei, die sich ganz gerne als die Partei

des kleinen Mannes bezeichnet. Dass das hier verweigert wird, finde ich

insofern ein bissel unverständlich (Bundesrat Spanring: Sie

verstehen vieles nicht!), als,

und so ehrlich müssen wir schon sein, gerade dieses Angebot eben nicht auf

die Bildungselite abzielt, sondern ganz stark und vor allem auf

einkommensschwache und armutsgefährdete Personen. Ich glaube, gerade aus

diesem Grund wäre es vielleicht an der Tagesordnung, darüber noch einmal nachzudenken

und hier zuzustimmen – aber wie gesagt, das muss die FPÖ auch

selbst entscheiden.

Eine kleine Anmerkung sei mir noch gestattet, was die Piaac-Studie betrifft: Es wurden im Zuge dessen ja auch Kompetenzen im Bereich der digitalen Bildung überprüft, und da kommt diese Studie leider auch zu – teilweise – erschütternden Ergebnissen, so ehrlich muss man es sagen.

Österreich belegt demnach bei Kompetenzstufe

drei – das ist sozusagen keine Raketenwissenschaft, das entspricht

ungefähr dem Europäischen Computerführerschein, was die

Kompetenzen betrifft – lediglich Platz 14 von

19 teilnehmenden Nationen. Das ist also nichts, worauf man sich in

Ruhe ausruhen kann und darf.

30 Prozent, also ein Drittel der 44- bis 65-Jährigen in Österreich geben an, dass sie über keine oder kaum Computerkenntnisse verfügen, und ich glaube, das sollte uns zu denken geben.

Das betrifft selbst die Jungen, also die Digital Natives, wenn man sie so nennen möchte, die grundsätzlich zwar viel ungehemmter und intuitiver mit digitalen Medien umgehen, was aber noch lange keine Garantie ist, dass auch die Kenntnisse dementsprechend sind.

Das heißt: Im Umgang mit Computer und Co hat Österreich einfach noch einen riesengroßen Aufholbedarf. Ich glaube, wir können das auch so interpretieren, dass das mit einer der Gründe dafür ist, dass Österreich im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Digitalisierung einfach grundsätzlich skeptisch gegenübersteht.

Also besonders in diesem Bereich müssen wir

versuchen, alle Teile der Gesellschaft mitzunehmen, schließlich geht

es auch da wieder – wie zu Beginn

meiner Rede schon ausgeführt – in einem ganz hohen Maß um

gesellschaftliche Teilhabe, um Partizipation. Wir kennen das alle:

Bankgeschäfte gehen

heute nur noch digital, mit PC und Smartphone, ohne das geht es einfach nicht. (Beifall

bei der SPÖ.)

Selbst, wenn es nur um das Herunterladen des eigenen

Lohnzettels geht, wozu ich meine ID Austria brauche: Viele ältere

Menschen geben es zu: Ich

habe die Kenntnisse und die Kompetenz dazu nicht mehr. – Das erzeugt

einfach große Schwierigkeiten und große Verunsicherung.

Ich glaube, damit wird sich die Politik und ganz besonders

natürlich die Bildungspolitik auseinandersetzen müssen, und zwar

jetzt. Ich glaube,

dieser Skepsis – eigentlich ist es ein Mangel –

müssen wir möglichst schnell entgegenwirken. Das wäre vielleicht

meine Bitte ans Christkind oder vielmehr an den Minister.

Abschließend – weil es mir ein

großes Anliegen ist und ich aus dem Bereich komme – darf ich

an dieser Stelle, da wir uns ja wieder mit einer großen Grippewelle

im Bildungsbereich, in der Schule, im Kindergarten, in den elementarpädagogischen

Einrichtungen konfrontiert sehen, ein großes Dankeschön an alle

Pädagoginnen und Pädagogen, an alle Lehrkräfte, an alle

Schulleiterinnen und Schulleiter richten, die im Moment wirklich

Immenses leisten, die teilweise an ihre Grenzen gehen müssen, weil

einfach das Personal nicht da

ist, weil das Personal grundsätzlich fehlt oder weil es krank ist. Sie

haben wirklich meine Hochachtung, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, die da

trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten erfüllt wird. Ich glaube, das

kann man nicht

hoch genug schätzen, das muss man wertschätzen. (Beifall

bei SPÖ, ÖVP

und Grünen.)

Die, die im Bildungsbereich immer wieder ganz gerne

vergessen werden, gehören natürlich auch dazu: alle

Freizeitpädagog:innen, Betreuer:innen, Sozialarbeiter:innen, auch die

Schulpsychologie darf ich nicht außen vor lassen. Ihnen allen sei ein

großes Dankeschön ausgerichtet, und ich hoffe, sie haben

ein paar schöne, erholsame Tage jetzt über Weihnachten, damit das

Jahr 2024 wieder voller Energie starten kann. – Vielen Dank. (Beifall

bei der SPÖ.)

13.23

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Simone Jagl. Ich erteile ihr dieses. – Bitte schön.

Bundesrätin

Simone Jagl (Grüne, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Willkommen, Herr Bundesminister!

Willkommen, Besucherinnen und Besucher hier bei uns im Haus! Werte Kolleginnen

und Kollegen! Ich finde es immer wieder spannend, wie es die FPÖ schafft,

vor allem bei Bereichen, in denen sie sich nicht wirklich auskennt, zu ihren

Lieblingsthemen zu kommen (Ruf bei

der FPÖ: Ja, weil’s stimmt!) – auch wenn es nicht

stimmt (Zwischenrufe der Bundesräte Leinfellner, Spanring

und Steiner), aber ja, dann muss man halt auf

Fakenews ausweichen und Fakten außer Acht lassen. (Bundesrat Steiner: ...

unglaublich gut erkannt! Unglaublich gut! – Zwischenruf des

Bundesrates Leinfellner.) – Genau. (Bundesrat

Steiner: ... unglaublich gut! Jetzt fang zum Lesen an einmal! Lesen

ist - -!)

Überlegen wir uns das einmal: Ein Kind kommt mit

ungefähr sechs Jahren in die Schule, idealerweise mit etwas mehr

Vorerfahrung als nur dem verpflichtenden Kindergartenjahr, und im

Laufe der Schullaufbahn erwirbt es nicht nur, aber im Wesentlichen ganz

essenzielle Grundkompetenzen. Wir haben

es schon gehört: Lesen, Schreiben, Rechnen, aber mittlerweile gehören

auch digitale Kompetenzen zu diesen Grundkompetenzen. Ich glaube, jede

und jeder hier herinnen, die oder der Kinder hat, kennt es von den eigenen Kindern,

dass es dann manchmal heißt: Ach, wozu brauche ich das denn

später? Mathematik, Lesen oder Schreiben ist mühsam! Wozu brauche ich

das?

Die meisten Kinder schaffen es aber, sich zumindest diese Kompetenzen im Laufe ihrer Schulzeit anzueignen. Das ist der Idealzustand. (Ruf bei der FPÖ: Sonst gehen sie zu den Grünen, ist auch okay! – Bundesrat Leinfellner: Und die anderen werden Parteimitglied bei den Grünen! – Bundesrat Steiner: Ja!)

Jetzt gibt es aber Umstände, die nichts mit kognitiven

Fähigkeiten zu tun haben – und da muss ich Kollegen Kofler

recht geben, auch nicht mit den Lehrenden, die wirklich ihr Bestes

geben –, sondern einfach Gegebenheiten, Umstände sind, die

diese ideale Bildungslaufbahn stören. Das können, wir haben es auch

schon gehört, Krankheiten sein oder unvorhergesehene Ereignisse,

wir wissen, da gehören (Ruf bei der FPÖ: Migration!) –

ja – tatsächlich

auch Fluchterfahrungen dazu, das sucht sich niemand aus.

Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen,

dass Bildung in Österreich nach wie vor

zu einem großen Teil vererbt wird, auch aus einem

bildungsfernen –

sage ich einmal – Haushalt zu kommen kann die Schullaufbahn, den

schulischen Erfolg massiv beeinträchtigen. Manche Menschen verlieren aber

auch erst

im Erwachsenenalter den Anschluss. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit

technologischen Neuerungen sind etwas, das vielen Menschen Probleme bereitet.

Die sozialen und ökonomischen Auswirkungen –

Kollegin Hahn hat es recht anschaulich ausgeführt – liegen

auf der Hand, die Betroffenen leiden unter Diskriminierung und

Minderwertigkeitsgefühlen. Es ist ein schambehaftetes Thema, wenn man

selbst merkt, dass die Kompetenzen einfach mangelhaft

sind, die Betroffenen täuschen über die mangelnden Kompetenzen

hinweg, sie täuschen teilweise sogar Familie und Freunde.

Gleichzeitig – und das sei

auch speziell an die FPÖ gerichtet – haben all diese Menschen

andere Kompetenzen, haben Potenziale, die wir nicht liegenlassen

können. (Beifall bei

den Grünen und bei Bundesrät:innen der SPÖ.) Alles andere ist volkswirtschaftlicher Irrsinn und sozialer sowieso.

Die beiden Programmteile, um die es heute geht, Basisbildung

und Nachholen des Pflichtschulabschlusses, richten sich im Besonderen an

Menschen

ab dem 15. Lebensjahr. Während die Angebote für die Basisbildung

vermehrt von Erwachsenen in Anspruch genommen werden, ist die Zielgruppe

beim Nachholen des Pflichtschulabschlusses eher jünger. Basisbildung

zeichnet sich auch besonders dadurch aus, dass sie wirklich auf die

individuellen Biografien der Menschen eingeht und auch mit den vorhandenen

Kompetenzen arbeitet, sich an diesen orientiert und auf diesen aufbaut.

Letztlich geht

es darum – das wurde auch schon ausführlich

besprochen –, die Bereiche des Lebens der betroffenen Personen zu

erfassen und die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. In

Österreich begann die Basisbildungsarbeit Ende der Achtziger-, Anfang

der Neunzigerjahre mit Kursangeboten in Wien, mittlerweile

gibt es zahlreiche wirklich tolle Angebote.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Sache

hinweisen, auf die

ich im Zuge meiner Vorbereitungen gestoßen bin: das Alfatelefon. Das ist

eine Hotline, die einerseits ganz niederschwellig Informationen zu Kursangeboten zur Basisbildung

gibt. Das ist auch anonym möglich. Andererseits bietet sie aber auch

Soforthilfe an, zum Beispiel, wenn es um das Ausfüllen von Formularen geht,

um das Verfassen von E-Mails, um schriftliche Tätigkeiten in der Arbeit

und so weiter. Das Ganze ist wie gesagt sehr niederschwellig

und über zahlreiche Kanäle möglich: telefonisch, per Mail, aber

auch über Messengerdienste. Das ist jetzt gar kein Widerspruch, denn

besonders diese Möglichkeiten helfen Betroffenen bei Problemen

hinsichtlich Sprache zu Text und im Umgang mit diesen Medien.

Super finde ich auch, dass wir jetzt die Bundesjugendvertretung in der Steuerungsgruppe dabei haben, weil ja Jugendliche wirklich auch sehr stark betroffen sind, das haben wir von Frau Kollegin Hahn schon gehört. Die Bundesmittel wurden um 30 Prozent auf 11,7 Millionen Euro pro Jahr erhöht,

und insgesamt wurde von 28 auf 35 Millionen Euro erhöht: Das ist wirklich gut angelegtes Geld, es ermöglicht die Weiterführung dieser wichtigen unentgeltlichen Angebote für Jugendliche und Erwachsene.

Wie gesagt: Wir dürfen niemanden zurücklassen, wir müssen alle Kompetenzen und Potenziale heben, auch von Menschen, die Krisen hinter sich haben. – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)

13.29

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Martin Polaschek. – Bitte sehr, Herr Minister.

Bundesminister für Bildung,

Wissenschaft und Forschung Dr. Martin Polaschek: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr

geehrten Damen und Herren!

Sie haben zu Recht die Bedeutung dieser Maßnahmen gewürdigt. Ich

danke Ihnen auch dafür, weil diese wirklich sehr wichtig sind, um

Menschen, die

aus verschiedenen Gründen Bildungsabschlüsse nicht erreicht haben,

entsprechend zu unterstützen.

Es sei gerade auch hier in der Länderkammer noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass ja nicht nur vonseiten des Bundes, mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, Mittel zur Verfügung gestellt werden, sondern auch vonseiten der Länder über 58 Millionen Euro in diesen gemeinsamen Topf fließen.

Gestatten Sie mir, dass ich zu zwei Punkten direkt etwas ergänze; zum einen, weil Frau Bundesrätin Hahn das Thema Digitalisierung angesprochen hat: Gerade aus diesem Grund, weil die Digitalisierung alle unsere Lebensbereiche immer mehr betrifft, haben wir ein eigenes Unterrichtsfach digitale Grundbildung eingeführt, um den jungen Menschen sowohl die Chancen der Digitalisierung als auch deren Gefahren und Risiken nahezubringen.

Darüber hinaus ist es in die Lehrpläne, auch in der Primarstufe, als unterrichtsübergreifendes Thema eingeflossen, weil auch die Jüngeren schon sensibilisiert werden müssen, denn die Digitalisierung wird wie gesagt unser Leben

immer mehr beeinflussen.

Das betrifft natürlich auch die Erwachsenen,

und ja, es ist in unser aller Verantwortung, darauf zu achten, dass es keine

Digitalisierungsverlierer gibt, dass wir auch Menschen, gerade ältere

Menschen, die aus welchen Gründen auch immer mit der

digitalen Welt nicht so zurechtkommen, entsprechend zu unterstützen.

Ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben, was die

Lehrerinnen und Lehrer angeht: Ja, wir müssen natürlich darauf

achten, dass wir möglichst viele,

auch gut ausgebildete, Lehrerinnen und Lehrer in die Schulen bekommen. Wir sind

intensiv an verschiedenen Maßnahmen dran.

Ich werte es als ein besonders schönes Signal, dass wir

auf einem richtigen Weg sind, dass allein

heuer, in diesem Studienjahr, über 900 Personen zusätzlich

Lehramtsstudien begonnen haben, das heißt, es gibt im Bereich

Lehramtsstudien österreichweit eine Zunahme von Studienanfängerinnen

und -anfängern

von 17 Prozent. (Zwischenruf der Bundesrätin Hahn.)

Das ist wirklich eine sehr große Zahl, und das stimmt mich guten Mutes, dass es uns gelingen wird, das Ruder herumzureißen und künftig wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung zu haben.

Abschließend, weil es auch Frau Bundesrätin Göll angesprochen hat: Lesen ist ganz wichtig, deshalb haben wir dieses Schuljahr unter das Stichwort Lesekompetenz gestellt. Wir werden natürlich auch über dieses Jahr hinaus Initiativen setzen, aber gerade Lesen ist meines Erachtens die wichtigste Kompetenz, die die jungen Leute brauchen, und deshalb ist das einer der Schwerpunkte in diesem Jahr.

Ich danke Ihnen allen für die breite

Unterstützung für diesen Gesetzentwurf und darf mich an dieser Stelle

für die gute Zusammenarbeit bedanken, und da

ich keine Regierungsvorlage mehr hier im Bundesrat zu vertreten habe, darf ich

Ihnen jetzt schon ein schönes Fest wünschen. – Vielen

Dank. (Beifall bei

ÖVP und Grünen sowie bei Bundesrät:innen der SPÖ.)

13.33

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Vielen Dank.

Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? (Bundesrat Steiner hebt die Hand.) – Herr Kollege Steiner, bitte.

Bundesrat

Christoph Steiner (FPÖ, Tirol):

Frau Präsident! Ich fange einmal mit einem Zitat an: „Es ist keine

Schande nichts zu wissen, wohl aber, nichts

lernen zu wollen.“ Das passt ganz gut in die heutige Zeit, das passt ganz

gut zur Bundesregierung. Sie hat aus den vergangenen Jahren auch nichts

gelernt,

nach dem zu urteilen, was sie mit uns Österreichern aufgeführt hat.

Es

passt aber auch ganz gut zu den zugewanderten, nicht integrierbaren Bereicherern

aus dem Jahr 2015, weitergehend bis heute, unveränderte illegale Zuwanderung,

was wir dann auch im Bildungssystem – Herr Minister, Sie werden es

genau wissen – mit allen Auswirkungen büßen.

Worum geht es jetzt bei dem Gesetz? – Es geht um eine Bund-Länder-Vereinbarung, genauer gesagt um 117,2 Millionen Euro, von 2024 bis 2028, um Erwachsene den Pflichtschulabschluss nachholen zu lassen.

Es gibt das Gesetz – so viel zur

Genese – seit 2011; damals, Herr Minister, das war vor Ihrer Zeit,

war das einstimmig. Damals waren auch wir dabei. Wir

haben aber schon 2011 davor gewarnt und gesagt, es braucht Begleitmaßnahmen

bei dieser Aktion. Die gibt es bis heute nicht.

Und zwar: Wie viele bringt das tatsächlich in

Beschäftigung und Arbeit? Wie erfolgreich ist diese Aktion in ihrer

Gesamtheit? – Man weiß es nicht, Herr Minister. Sie wissen es

bis heute nicht, und seit 2011 gibt es das wieder, jetzt verlängern wir es

einfach so mir nichts, dir nichts wieder weiter, wissen

aber nicht, was uns diese 117,2 Millionen Euro wirklich bringen. Somit

verpufft ganz, ganz viel Geld nicht nachhaltig. (Beifall bei der FPÖ.)

Es ist aber leider Gottes

sinnbildlich für diese Regierung. Was wäre denn wichtig?

Natürlich wollen es die Grünen und die Sozialisten nicht hören.

Die

ÖVP probiert jetzt wieder, ein bisschen umzuschwenken, schauen wir einmal,

wie das funktioniert. – Großes Augenmerk ist auf die

Sprachbildung zu

legen, das ist so. Warum ist das

so? – Na logisch, wenn 60, 70, manchmal 80 Prozent der

Schüler in der Klasse mit nicht deutscher Muttersprache

sitzen, dann ist es halt einmal schwierig. Bei uns war das früher kein

Problem. (Bundesrat Schreuder: Na ja, die FPÖ-Plakate, die sind

auch ... Rechtschreib...!) – Geh, halt einmal den

Schlopfn! (Ah-Rufe bei ÖVP und Grünen.)

In meiner Bildungszeit war das

ganz einfach, da gab es eine Klasse mit 27 Schülern. (Bundesrat

Schreuder: Aha, du tust nie dazwischenrufen, oder? Tust du

nie dazwischenrufen, Steiner, oder was? Was soll das?) In dieser Klasse gab

es genau zwei mit nicht deutscher Muttersprache. So, und was ist dann passiert? – Die

zwei sind mitgenommen worden, die zwei wurden von den 25 anderen

mitgenommen, bilateral, in den Pausen, überall, nicht nur in der

Klasse, sondern überall. Die Freundeskreise waren ganz andere.

Natürlich wurden diese Kinder, die damals mit nicht deutscher

Muttersprache zu uns gekommen sind, in die Freundeskreise von uns integriert,

und da ist halt einmal Zillertalerisch gesprochen worden. Bei denen, bei meinen

Schulkollegen

von damals, merkt heute niemand, dass die damals mit nicht deutscher Muttersprache

gekommen sind, und das ist der große Unterschied!

(Beifall bei der FPÖ.)

Aber wenn man alles offen hat, wenn man jeden aus jedem Hergottsland einlädt und sagt: Kommt zu uns, hier fließen Milch und Honig!, dann haben wir das Problem, und dann büßen das auch leider Gottes unsere einheimischen Kinder. (Beifall bei der FPÖ.)

Was macht der Bildungsminister, seit er in Amt und

Würden ist? – Er hat es jetzt gerade selber gesagt: Vor

Weihnachten ist immer ein Mordsgesetzesreigen,

der Herr Bildungsminister bringt eine Gesetzesvorlage, die stammt nicht einmal

von ihm selber – ich habe es vorhin gerade

erklärt –, sondern ist lediglich

eine Verlängerung von 2011.

Es kracht im ganzen

Bildungssystem, überall gehen Löcher auf, dann stopft man

notdürftig ein Loch, und nichts Gescheites kommt heraus. Herr Minister,

nicht nur die Regierung versagt, Sie persönlich versagen in diesem

Ministerium kläglichst, Herr Minister, kläglichst! (Beifall bei

der FPÖ. – Zwischenbemerkung von Bundesminister Polaschek.)

Das muss man Ihnen dann halt schon zum Vorwurf machen, denn, Herr Minister, wer Bildung verschläft, produziert Klimaterroristen am laufenden Band. (Zwischenrufe bei den Grünen.) Das ist das Problem. (Beifall bei der FPÖ.)

Da spricht die Pisa-Studie eine

ganz klare Sprache. Auf dem Regierungsprogramm, das ja nicht Sie

mitverhandelt haben, weil Sie ja dann nachgerutscht sind, steht „Aus

Verantwortung für Österreich“. Wenn man jetzt bilanziert, ein

Jahr vor der Neuwahl, kurz vor Weihnachten, kann man sagen: Wir gehen verantwortungslos

mit Österreich um.

Jetzt sind aber im

Bildungsbereich vielleicht nicht Sie allein schuld, Herr Minister, denn die

Sozialisten haben auch schon einiges dazu beigetragen, dass wir

jetzt da sind, wo wir sind. In der Zweiten Republik, nur zur Aufklärung,

gab es nämlich ganz am Anfang einen Kommunisten als Bildungsminister, der

war das aber nur acht Monate lang, und seither gab es zehn von der ÖVP und

neun von den Sozialisten. (Bundesrat Schreuder: Zum Glück

niemanden

von der FPÖ!)

Was macht Bildung? Herr Schreuder, jetzt hör genau zu!

(Bundesrat Schreuder: Nein, ich höre nicht zu! Du sagst mir nicht,

ob ich zuhören soll oder nicht! Du

sagst mir nicht, ob ich zuhören soll oder nicht bei so einem

Blödsinn!) Was macht Bildung? – Bildung macht stark.

Bildung, Herr Schreuder, macht glücklich. Bildung rettet Leben. Bildung

schafft Perspektiven. Bildung stärkt das Selbstbewusstsein. (Ruf

bei der ÖVP: Ja, ja, ja! – Bundesrat Schreuder: Das

merkt

man an den FPÖ-Plakaten, die überhaupt vor Deutschfehlern nur so

strotzen!) Bildung macht Spaß und Bildung hält gesund. (Bundesrat

Schreuder: Ihr

tätets mehr Bildung brauchen!) Und: Bildung erfüllt alles.

Bildung ist auch gut, wenn man 2024 eine neue Regierung wählt. (Beifall

bei der FPÖ.)

Und, Herr Schreuder, wenn du sagst, das ist ein Blödsinn, dann weiß ich, warum du bei den Grünen bist.

Zu Frau Göll noch, die vorhin geredet hat: Ich darf Ihnen gratulieren – die ÖVP findet wieder dahin zurück, wo sie vor 20 oder 30 Jahren ursprünglich einmal gewesen ist. Sie haben gesagt: Bildung beginnt in der Familie. (Bundesrätin Miesenberger: Da haben wir nie was anderes gesagt!) Ich würde es erweitern: Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft – und auch unserer Kinder für ihr zukünftiges Leben. (Beifall bei der FPÖ.)

Wenn die ÖVP wieder zurückfindet – back

to the roots –: herzliche Gratulation! Es freut uns, wenn ihr uns

andauernd kopiert, weil die Leute verstanden

haben, was mit der Kopiermaschine los ist.

Frau Kollegin Hahn hat auch gesagt, dass es ja schon

über zehn Jahre oder so keine Hauptschule mehr gibt. Leider Gottes hat die

sozialistische Partei (Bundesrätin Hahn: Sozialdemokratische

Partei!) die Hauptschule eingestampft und daraus eine Mittelschule gemacht.

Was hat sich verbessert, Frau Kollegin

Hahn? (Rufe bei der FPÖ: Nix! Nichts!) – Nichts. Es ist

alles schlechter geworden mit Ihrer ideologischen Mittelschule! Alles ist

schlechter geworden.

(Beifall bei der FPÖ.)

Frau Kollegin Hahn, noch als Abschluss zu Ihnen: Danke

für Ihre Belehrungen! (Bundesrätin Hahn: Bitte! Immer

gern!) Sie sind ja Lehrerin und somit aktiv

für unsere Bildung in Österreich tätig. (Bundesrat Schreuder:

Im Gegensatz zu dir!) Das haben Sie die letzten Jahrzehnte ja wunderbar und

toll gemacht – Pisa

lässt grüßen. Vielen Dank, Frau Kollegin Hahn! (Beifall bei der

FPÖ. – Bundesrat Schreuder: Das ist eine

Unverschämtheit!)

13.42

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist

nicht der Fall. Somit ist die

Debatte geschlossen.

Wir gelangen zur Abstimmung. – Die Plätze sind eingenommen.

Ich ersuche jene

Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den

vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch

zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit.

Der Antrag ist somit angenommen.

Beschluss des

Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem

ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das

Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das

Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012

und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2305 d.B.

und 2375 d.B. sowie 11360/BR d.B. und 11405/BR d.B.)

3. Punkt

Beschluss des

Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit

das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (2306 d.B.

und 2376 d.B. sowie 11406/BR d.B.)

4. Punkt

Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank (2314 d.B. und 2377 d.B. sowie 11407/BR d.B.)

Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.

Berichterstatterin zu den Punkten 2 bis 4 ist Frau Bernadette Geieregger. – Ich bitte um den

Bericht.

Berichterstatterin

Bernadette Geieregger, BA: Ich darf

Ihnen den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des

Nationalrates vom 14. Dezember betreffend ein Bundesgesetz, mit

dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017,

das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz,

das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das

Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden,

zur Kenntnis bringen.

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.

Ich komme zu Tagesordnungspunkt 3 und darf Ihnen auch den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird, zur Kenntnis bringen.

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:

Der Finanzausschuss stellt nach

Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den

vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch

zu erheben und dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß

Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu

geben.

Zu Tagesordnungspunkt 4 darf ich Ihnen ebenso den