Stenographisches Protokoll

863. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich

Mittwoch, 21. Dezember 2016

Stenographisches Protokoll

863. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich

Mittwoch, 21. Dezember 2016

863. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich

Mittwoch, 21. Dezember 2016

Dauer der Sitzung

Mittwoch, 21. Dezember 2016: 9.04 – 20.08 Uhr

*****

Tagesordnung

1. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 geändert wird

2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden, aufgehoben wird

3. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit

4. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens

5. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH und das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017)

6. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird

7. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden

8. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) geändert wird

9. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988 und das Körperschaftsteuergesetz 1988 geändert werden (Innovationsstiftungsgesetz – ISG)

10. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das Finanzausgleichsgesetz 2005, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Umweltförderungsgesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird

11. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG-Vereinbarung

12. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Stabilitätsabgabegesetz und das Versicherungssteuergesetz 1953 geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2016 – AbgÄG 2016)

13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz geändert werden

14. Punkt: Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls

15. Punkt: Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern

16. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt

17. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll

18. Punkt: Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15, Braunau am Inn

19. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres)

20. Punkt: Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol

21. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsan-

waltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und ‑hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU), erlassen werden

22. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert werden

23. Punkt: Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz)

24. Punkt: Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015

25. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sanierung des Parlamentsgebäudes (Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG) geändert wird

26. Punkt: Erstattung eines Vorschlages des Bundesrates für die Ernennung eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes

27. Punkt: Wahl der beiden Vizepräsidenten/innen, der Schriftführer/innen und der Ordner/innen für das 1. Halbjahr 2017

*****

Inhalt

Bundesrat

Schlussansprache des Präsidenten Mario Lindner .................................................. 13

Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Abkommens – in Form eines Briefwechsels – über die Besteuerung von Zinserträgen und die vorläufige Anwendung dieses Abkommens zwischen der Republik Österreich und Guernsey durch das gemäß Artikel 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübende Präsidium des Nationalrates ........................................................................................... 39

Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Abkommens – in Form eines Briefwechsels – über die Besteuerung von Zinserträgen und die vorläufige Anwendung dieses Abkommens zwischen der Republik Österreich und Jersey durch das gemäß Artikel 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübende Präsidium des Nationalrates ........................................................................................... 42

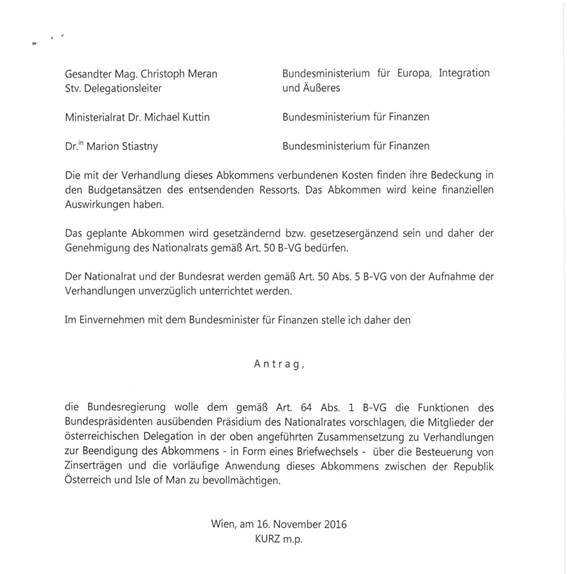

Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Abkommens – in Form eines Briefwechsels – über die Besteuerung von Zinserträgen und die vorläufige Anwendung dieses Abkommens zwischen der Republik Österreich und Isle of Man durch das gemäß Artikel 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübende Präsidium des Nationalrates ............................................................................................................ 45

Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung:

Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 156

David Stögmüller ........................................................................................................ 157

Unterbrechung der Sitzung ........................................................................................ 181

27. Punkt: Wahl der beiden Vizepräsidenten/innen, der Schriftführer/innen und der Ordner/innen für das 1. Halbjahr 2017 ........................................................................................................... 182

Verlesung der vorgesehenen Fassung eines Teiles des Amtlichen Protokolls dieser Sitzung durch Vizepräsidenten Mag. Ernst Gödl ............................................................................ 183

Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls ................................ 188

Schlussworte des Präsidenten Mario Lindner ........................................................ 188

Personalien

Verhinderung .................................................................................................................. 13

Aktuelle Stunde (48.)

Thema: „Umsetzung Klimavertrag: auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft“ 17

Redner/Rednerinnen:

Ing. Andreas Pum ......................................................................................................... 17

Mag. Michael Lindner ................................................................................................... 19

Gerhard Dörfler ............................................................................................................ 22

Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 24

Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter .................................................. 26, 36

Ing. Eduard Köck .......................................................................................................... 29

Stefan Schennach ........................................................................................................ 31

Gerd Krusche ............................................................................................................... 32

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 33

Mag. Gerald Zelina ....................................................................................................... 35

Bundesregierung

Vertretungsschreiben ..................................................................................................... 47

Nationalrat

Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse ............................................................................ 48

Verfassungsgerichtshof

26. Punkt: Erstattung eines Vorschlages des Bundesrates für die Ernennung eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes ............................................................................................ 178

Verlangen auf Durchführung einer Debatte gemäß § 57 Abs. 2 GO-BR .................... 178

Redner/Rednerinnen:

Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 178

Edgar Mayer ................................................................................................................ 179

Reinhard Todt ............................................................................................................. 180

Mag. Michael Raml ..................................................................................................... 180

Ergebnis: Ersatzmitglied: Mag. Werner Suppan

Ausschüsse

Zuweisungen ......................................................................................................... 38, 188

Verhandlungen

1. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 geändert wird (1263 d.B. und 1413 d.B. sowie 9666/BR d.B. und 9716/BR d.B.) ................................................................................................................. 48

Berichterstatter: Ing. Andreas Pum .............................................................................. 48

Redner/Rednerinnen:

Christoph Längle .......................................................................................................... 48

Martin Preineder ........................................................................................................... 50

Adelheid Ebner ............................................................................................................. 51

Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 52

Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter ......................................................... 52

Annahme des Antrages des Berichterstatters, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ........................................................... 53

2. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden, aufgehoben wird (1361 d.B. und 1417 d.B. sowie 9712/BR d.B.) 54

Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................... 54

Redner/Rednerinnen:

Christoph Längle .......................................................................................................... 54

Dr. Magnus Brunner, LL.M .......................................................................................... 55

Günther Novak ............................................................................................................. 56

Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 58

Peter Heger ................................................................................................................... 59

Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter ......................................................... 60

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 61

Gemeinsame Beratung über

3. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit (1339 d.B. und 1371 d.B. sowie 9702/BR d.B.) ............ 61

Berichterstatterin: Inge Posch-Gruska ......................................................................... 62

4. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (1340 d.B. und 1372 d.B. sowie 9703/BR d.B.) ................................................................................................................. 62

Berichterstatterin: Inge Posch-Gruska ......................................................................... 62

5. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozial-

versicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH und das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017) (1333 d.B. und 1373 d.B. sowie 9665/BR d.B. und 9704/BR d.B.) ................................................................................... 62

Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................... 62

6. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird (1357 d.B. und 1377 d.B. sowie 9705/BR d.B.) ......... 62

Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................... 62

Redner/Rednerinnen:

Gerd Krusche ............................................................................................................... 63

Mag. Daniela Gruber-Pruner ....................................................................................... 65

Hans-Jörg Jenewein, MA ............................................................................................ 67

Ferdinand Tiefnig ......................................................................................................... 68

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 70

Bundesministerin Dr. Sabine Oberhauser, MAS ...................................................... 71

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 3, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 4, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 5, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73

Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 6, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73

7. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden (1336 d.B. und 1378 d.B. sowie 9706/BR d.B.) ................................................................................................................. 74

Berichterstatterin: Mag. Daniela Gruber-Pruner ......................................................... 74

Redner/Rednerinnen:

Adelheid Ebner ............................................................................................................. 74

Martin Preineder ........................................................................................................... 74

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 75

Bundesministerin Dr. Sabine Oberhauser, MAS ...................................................... 76

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............................................................................................... ..... 77

8. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) geändert wird (1326 d.B. und 1402 d.B. sowie 9718/BR d.B.) ............................................................................................................................... 77

Berichterstatterin: Marianne Hackl ................................................................................ 77

Redner/Rednerinnen:

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 77

Ing. Andreas Pum ......................................................................................................... 78

Rene Pfister .................................................................................................................. 79

Peter Samt ..................................................................................................................... 79

Staatssekretär Mag. Dr. Harald Mahrer ..................................................................... 81

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 81

9. Punkt: Beschluss

des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem

ein Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988 und das Körperschaftsteuergesetz 1988

geän-

dert werden (Innovationsstiftungsgesetz – ISG)

(1350 d.B. und 1383 d.B. sowie 9717/BR d.B.) 82

Berichterstatterin: Elisabeth Grimling .......................................................................... 82

Redner/Rednerinnen:

Mag. Reinhard Pisec, BA ............................................................................................. 82

Renate Anderl ............................................................................................................... 85

Robert Seeber ............................................................................................................... 86

David Stögmüller .......................................................................................................... 88

Staatssekretär Mag. Dr. Harald Mahrer ..................................................................... 88

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 90

Gemeinsame Beratung über

10. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das Finanzausgleichsgesetz 2005, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Umweltförderungsgesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird (1332 d.B. und 1393 d.B. sowie 9669/BR d.B. und 9687/BR d.B.) ................................................................... ..... 90

Berichterstatter: Mag. Michael Lindner ........................................................................ 91

11. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG-Vereinbarung (1364 d.B. und 1394 d.B. sowie 9688/BR d.B.) ............. 91

Berichterstatter: Mag. Michael Lindner ........................................................................ 91

12. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Stabilitätsabgabegesetz und das Versicherungssteuergesetz 1953 geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2016 – AbgÄG 2016) (1352 d.B. und 1392 d.B. sowie 9670/BR d.B. und 9689/BR d.B.) 91

Berichterstatter: Mag. Michael Lindner ........................................................................ 91

Redner/Rednerinnen:

Mag. Reinhard Pisec, BA ............................................................................................. 92

Edgar Mayer .................................................................................................................. 94

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 96

Ewald Lindinger ........................................................................................................... 99

Mag. Gerald Zelina ..................................................................................................... 101

Ing. Eduard Köck ........................................................................................................ 103

Gerd Krusche ............................................................................................................. 103

Peter Heger ................................................................................................................. 104

Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ......................................................... 106

Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 112

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 10, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 112

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 11, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 112

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 12, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 113

13. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz geändert werden (1335 d.B. und 1391 d.B. sowie 9671/BR d.B. und 9690/BR d.B.) 113

Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 113

Redner/Rednerinnen:

Mag. Reinhard Pisec, BA ........................................................................................... 114

Christian Poglitsch .................................................................................................... 115

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 116

Ewald Lindinger ......................................................................................................... 117

Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ......................................................... 118

Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 119

Gemeinsame Beratung über

14. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls (1323 d.B. und 1396 d.B. sowie 9691/BR d.B.) ........................................................... 119

Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120

15. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkom-

mens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern (1324 d.B. und 1397 d.B. sowie 9692/BR d.B.) ............................................................................................................... 119

Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120

16. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (1327 d.B. und 1398 d.B. sowie 9693/BR d.B.) ............................................................................................................................. 119

Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120

17. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (1252 d.B. und 1399 d.B. sowie 9694/BR d.B.) ........................................................... 120

Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120

Redner/Rednerinnen:

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 121

Ing. Eduard Köck ........................................................................................................ 122

Stefan Schennach ...................................................................................................... 123

Christoph Längle ........................................................................................................ 124

Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ......................................................... 125

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 14, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 127

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 15, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 127

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 16, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 127

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 17, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 128

18. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15, Braunau am Inn (1250 d.B. und 1389 d.B. sowie 9713/BR d.B.) ............................................................................................................... 128

Berichterstatterin: Sandra Kern .................................................................................. 128

Redner/Rednerinnen:

Gerhard Schödinger .................................................................................................. 129

Mag. Michael Lindner ................................................................................................. 129

Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 130

David Stögmüller ........................................................................................................ 131

Bundesminister Mag. Wolfgang Sobotka ................................................................ 133

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 133

Gemeinsame Beratung über

19. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres) (1345 d.B. und 1388 d.B. sowie 9714/BR d.B.) ............................................................................................................................. 134

Berichterstatter: Gregor Hammerl .............................................................................. 134

20. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol (1366 d.B. und 1390 d.B. sowie 9715/BR d.B.) .... 134

Berichterstatter: Gregor Hammerl .............................................................................. 134

Redner/Rednerinnen:

Werner Herbert ........................................................................................................... 134

Anneliese Junker ........................................................................................................ 136

Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 137

Martin Weber ............................................................................................................... 139

Ana Blatnik .................................................................................................................. 140

Bundesminister Mag. Wolfgang Sobotka ................................................................ 141

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 19, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 142

Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 20, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 142

21. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und ‑hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU), erlassen werden (2. Dienstrechts-Novelle 2016) (1348 d.B. und 1368 d.B. sowie 9673/BR d.B. und 9722/BR d.B.) ............................................................................................................................. 142

Berichterstatter: Dr. Andreas Köll .............................................................................. 142

Redner/Rednerinnen:

Elisabeth Grimling ..................................................................................................... 143

Peter Oberlehner ........................................................................................................ 144

Werner Herbert ........................................................................................................... 145

Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 147

Staatssekretärin Mag. Muna Duzdar ........................................................................ 147

Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 149

22. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert werden (1255 d.B. und 1369 d.B. sowie 9723/BR d.B.) ............................................................................. 149

Berichterstatter: Edgar Mayer ..................................................................................... 149

Redner/Rednerinnen:

Wolfgang Beer ............................................................................................................ 149

Bundesminister Mag. Thomas Drozda .................................................................... 150

Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 150

23. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz) (1360 d.B. und 1408 d.B. sowie 9720/BR d.B.) ............................................................................................................... 151

Berichterstatterin: Mag. Daniela Gruber-Pruner ....................................................... 151

Redner/Rednerinnen:

Rosa Ecker .................................................................................................................. 151

Elisabeth Grimling ..................................................................................................... 153

Josef Saller ................................................................................................................. 154

David Stögmüller ........................................................................................................ 156

Ana Blatnik .................................................................................................................. 157

Angela Stöckl-Wolkerstorfer .................................................................................... 159

Bundesministerin Mag. Dr. Sonja Hammerschmid ....................................... 160, 164

Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 163

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 165

24. Punkt: Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015 (III-592-BR/2016 d.B. sowie 9721/BR d.B.) ............................................................................................................................. 165

Berichterstatterin: Ana Blatnik .................................................................................... 165

Redner/Rednerinnen:

Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 166

Mag. Daniela Gruber-Pruner ..................................................................................... 168

Marianne Hackl ........................................................................................................... 171

David Stögmüller ........................................................................................................ 172

Bundesministerin Mag. Dr. Sonja Hammerschmid ................................................ 173

Annahme des Antrages der Berichterstatterin, den Bericht III-592-BR/2016 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................. 177

25. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sanierung des Parlamentsgebäudes (Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG) geändert wird (1906/A und 1401 d.B. sowie 9719/BR d.B.) ........................................ 177

Berichterstatter: Christian Poglitsch .......................................................................... 177

Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 178

Eingebracht wurden

Antrag der Bundesräte

Reinhard Todt, Edgar Mayer, Mag. Nicole Schreyer, Kolleginnen und Kollegen betreffend wirkungsvolle Maßnahmen gegen Hasskriminalität im Internet (223/A(E)-BR/2016)

Anfrage der Bundesräte

Gerd Krusche, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Flüchtlingsgroßquartier in der ehemaligen Baumax-Halle in Leoben (3197/J-BR/2016)

Beginn der Sitzung: 9.04 Uhr

Präsident Mario Lindner: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 863. Sitzung des Bundesrates.

Als verhindert

gemeldet ist für die heutige Sitzung das Mitglied des Bundesrates

Arnd Meißl.

Besonders bei uns begrüßen darf ich unseren Herrn Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Minister! (Allgemeiner Beifall.)

9.04

Präsident Mario Lindner: Sehr geehrter Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu – ein Jahr, das für uns alle eine ganze Reihe an Überraschungen bereitgehalten hat. International genauso wie in Österreich können wir auf bewegte zwölf Monate zurückblicken, und gerade die letzten Tage haben uns auf schmerzhafte Art gezeigt, wie viele Menschen auch noch im Jahr 2016 unter Gewalt, Terror und Hass leiden mussten. Berlin und Aleppo stehen stellvertretend für furchtbare Anschläge auf unsere Demokratie und als Aufruf an jede und jeden von uns, sich niemals der Angst zu beugen. Unsere Antwort auf Gewalt muss Tag für Tag mehr Demokratie, mehr Menschlichkeit sein. (Allgemeiner Beifall.)

Für mich persönlich geht damit aber auch ein Jahr zu Ende, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Als mich eine Kollegin aus unserer Bundesratskanzlei, unsere Susi, vor einem Jahr mehr beiläufig als gezielt gefragt hat, ob ich mich schon darauf freue, heuer als Bundesratspräsident arbeiten zu dürfen, war das, wie viele von euch wissen, eine echte Überraschung – eine Aufgabe, mit der ich auf diese Art in meinem Leben nicht gerechnet habe, aber auch eine ganz besondere Ehre. Jetzt, wenn diese Präsidentschaft zu Ende geht, kann ich wohl guten Gewissens sagen, dass auch die letzten fünfeinhalb Monate völlig anders waren, als ich sie mir jemals vorgestellt habe: von unzähligen Kirtagen, Festen und Veranstaltungen im Sommer bis zu einem wirklich intensiven politischen Herbst; von vielen beeindruckenden Begegnungen mit Menschen im ganzen Land über Tausende Kilometer, die ich quer durch Österreich reisen durfte, bis zu einer unfassbaren Anzahl – lieber Wolfgang, ich muss das jetzt sagen – an Grillhendln, Würsteln und Koteletts bei jedem erdenklichen Anlass.

Dabei ist mir persönlich eines völlig klar: Eine gelungene Präsidentschaft im Bundesrat ist ganz sicher nicht die Leistung eines Einzelnen. – Ganz im Gegenteil! Sie ist Teamwork im besten Sinne des Wortes.

Genau deswegen möchte ich diesen Moment auch nutzen, um all den Frauen und Männern zu danken, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben. In diesem Haus arbeiten so viele beeindruckende Menschen, deren Arbeit leider nicht immer im Scheinwerferlicht steht, die aber das Funktionieren unserer Demokratie überhaupt erst möglich machen: von der Sicherheitsabteilung bis zum Büro unserer Nationalratspräsidentin, von den Hausarbeiterinnen und Hausarbeitern bis zum Internationalen Dienst, von der Veranstaltungsabteilung über die Demokratiewerkstatt bis zu unserer Bundesratskanzlei, von den MitarbeiterInnen und ReferentInnen unserer Klubs bis zu meinem persönlichen Team. Von all diesen Personen habe ich in den letzten sechs Monaten eine Form der Unterstützung erhalten, ohne die keines unserer Projekte überhaupt möglich gewesen wäre – und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. (Allgemeiner Beifall.)

Danke sagen möchte ich auch euch allen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Art, wie wir hier im Bundesrat über alle politischen Differenzen hinweg einen ehrlichen und aufrichtigen Umgang miteinander pflegen, ist eine der herausragendsten Eigenschaften unserer Kammer. Ich möchte deshalb allen Fraktionen und ganz besonders meinem Vizepräsidenten und meiner Vizepräsidentin, unseren Fraktionsvorsitzenden sowie den Bundesministerinnen und Bundesministern für die Zusammenarbeit aufrichtig danken. (Allgemeiner Beifall.)

Normalerweise müsste ich mich heute bei weit mehr als hundert Menschen namentlich bedanken; stellvertretend für sie alle darf ich mich bei Monika Schweitzer-Wünsch, Claudia Peska, Sebastian Pay, Wolfgang Magyar und Susanne Janatsch bedanken. Auf Steirisch würde ich sagen: Ihr seids echt super! (Allgemeiner Beifall.)

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Digitale Courage war unser Schwerpunkt im vergangenen Halbjahr, und das zu Recht, denn mit unserer Arbeit hier im Bundesrat haben wir definitiv einen Nerv der Zeit getroffen. Es kommt leider nicht oft vor, dass unsere Kammer auf die Art und Weise in den Medien präsent ist wie in den letzten sechs Monaten. Hass im Netz ist ein Thema, in Österreich genauso wie in ganz Europa, und die Frage, wie wir mit diesem Phänomen umgehen sollen, hat das Jahr 2016 politisch so geprägt wie kaum eine andere. NGOs und Institutionen, Medien und Parteien, wir alle sehen dieses riesige Problem, und wir alle stehen vor der Herausforderung, Lösungen für eine Entwicklung zu finden, die sich mit den herkömmlichen politischen Mitteln so gut wie gar nicht regulieren lässt.

Ich bin stolz darauf, dass wir hier im Bundesrat einen wichtigen, einen zentralen Beitrag dazu leisten konnten, echte Lösungen für dieses Problem zu finden. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten der ÖVP.)

Eines ist klar: In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen zurückgelassen und vergessen fühlen, greift Verunsicherung um sich, und zwar in einem bisher kaum gekannten Maß. Viel zu viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger fühlen sich an den Rand gedrängt, ausgeschlossen. Sie misstrauen den politischen Institutionen, sie misstrauen uns, und Tag für Tag erleben wir, dass aus diesem Misstrauen, aus dieser Verunsicherung geballte Wut werden kann, eine Wut, die sich ganz besonders im Internet und in den sozialen Medien Luft verschafft, oft mit furchtbaren Auswirkungen auf die Betroffenen – und das können, das wollen und das werden wir nicht akzeptieren. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten von ÖVP und FPÖ.)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Enquete des Bundesrates vor etwas mehr als einem Monat haben wir die Folgen, die Hass im Netz für eine Betroffene haben kann, aus erster Hand erlebt, und ich bin mir sicher, dass nicht nur ich entsetzt war, als damals eine mutige, couragierte Frau hier im Saal ihre furchtbare Geschichte erzählt hat. Sie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir für dieses Problem eine Lösung finden, und zwar besser heute als morgen. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten der ÖVP.)

In den vergangenen Monaten habe ich erlebt, dass es in Österreich inzwischen ein unglaubliches Problembewusstsein hinsichtlich dieser Frage gibt. Unzählige Organisationen und Institutionen beschäftigen sich mit Hass im Netz, starten Kampagnen, liefern Expertise. Was es aber nicht gibt, das sind eine richtige Vernetzung und echte Lösungsansätze. Wir diskutieren über Hass im Netz und wissen dabei oft selbst nicht, wie dieses Problem abseits rechtlicher Nachschärfungen wirkungsvoll bekämpft werden kann. Gerade deshalb bin ich stolz darauf, dass wir, der Bundesrat, es geschafft haben, dieses Thema auf die überparteiliche, parlamentarische Ebene zu heben, und dass es hier neu definiert wurde.

Mein Ziel war es immer, dieser Frage eine neue Perspektive zu geben, eine neue Richtung, und ich bin nach diesem Halbjahr überzeugter denn je, dass die Lösung in ge-

lebter digitaler Zivilcourage liegt. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten der ÖVP.)

Wir müssen die Mehrheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger davon überzeugen, selbst couragiert gegen Hass und Diskriminierung im Netz aufzutreten. Wir müssen sie dabei unterstützen, sie fördern und auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Das Feedback, das wir für diesen Lösungsansatz bekommen haben, war überwältigend. Unsere Enquete zur digitalen Courage hat es geschafft, die Arbeit der Länderkammer in eine wirklich breite Öffentlichkeit zu bringen. Zeitungen haben berichtet, der ORF brachte einen Themenschwerpunkt, in Onlineforen und sozialen Medien wurde fleißig diskutiert; digitale Courage war sogar auf Twitter das österreichweite Thema Nummer eins.

Mit unserer Enquete und den vielen Veranstaltungen und Treffen dazu haben wir nicht nur tollen Expertinnen und Experten eine Plattform gegeben, wir haben auch den vielen Institutionen und Organisationen die Möglichkeit zur Vernetzung geboten, die sie so dringend einfordern. Und mit unserem Grünbuch zur digitalen Courage haben wir in diesem Bereich den ersten wissenschaftlich fundierten Katalog mit Vorschlägen an die Politik geschaffen. All das wird weit über diese Bundesratspräsidentschaft hinaus wirksam sein, wenn wir das wollen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! So stolz ich auch auf die Arbeit bin, die wir in den vergangenen Monaten zum Thema digitale Courage geleistet haben, so überzeugt bin ich davon, dass es dabei nicht um einen abgeschlossenen Prozess geht. Dieses Thema soll und darf für den Bundesrat mit dem 31. Dezember nicht abgehakt sein. Nutzen wir die Chance, bleiben wir an diesem Thema dran, machen wir den Bundesrat wirklich zur Kammer der Zivilcourage in unserem Land (Beifall bei SPÖ und Grünen, bei Bundesräten der ÖVP sowie des Bundesrates Schererbauer), nicht nur, weil es für das Ansehen unserer Kammer wichtig ist, sondern ganz besonders, weil es moralisch und politisch richtig ist! (Beifall bei SPÖ und Grünen.)

Wenn also 2016 das Jahr des Problems, das Jahr von Hass im Netz war, dann machen wir 2017 gemeinsam zum Jahr der Lösung, zum Jahr der digitalen Courage!

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen und euch allen noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, der sich durch meine Zeit als Bundesratspräsident gezogen hat wie kaum ein anderer.

Ein Kollege aus dieser Kammer hat Ende Juni zu mir gesagt: Ein guter Präsident bist du, wenn in deiner Amtszeit niemand die Abschaffung des Bundesrates fordert! (Heiterkeit bei Bundesräten der SPÖ.) Nach dieser Definition bin ich – genauso wie die meisten meiner Vorgänger – kein guter Präsident. Aber ganz im Ernst: Diese Aussage hat mich nachdenklich gemacht. Ich kann gar nicht mehr zählen, in wie vielen Interviews und Gesprächen ich seit Juli gefragt wurde, warum wir eigentlich einen Bundesrat brauchen. Ich glaube, wir alle kennen diese Situation, deswegen sage ich: Wir müssen uns diese Frage nicht nur gefallen lassen, sondern sie auch ernsthaft beantworten können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der Überzeugung, dass es in der Politik nur ganz selten einfache Lösungen gibt. Auf die wenigsten Fragen kann man mit einem klaren Ja oder Nein antworten; Hass im Netz ist das beste Beispiel dafür. Gute Politik wird in den Graubereichen gemacht, ohne Verkürzungen und nach langen, intensiven Diskussionen – und genau da liegt meiner Meinung nach die unglaubliche Stärke des Bundesrates.

Wir stehen als Länderkammer nicht im unmittelbaren Zentrum der Tagespolitik, aber genau deswegen haben wir die Chance, auch eine gänzlich andere Form der Politik zu machen – eine Politik, die für unsere hektische Mediendemokratie vielleicht nicht immer sexy genug ist, eine Politik, die weniger aufgeregt ist, die aber wirkt. Wir können

langfristige Projekte anstoßen und über Legislaturperioden hinaus Schwerpunkte setzen, so wie wir es in der Frage des digitalen Wandels vor einem Jahr getan haben oder heuer mit dem Schwerpunkt zur digitalen Courage. Wir sind die Kammer der Kinderrechte, wir haben den Zukunftsausschuss, und wir stehen zu Recht im Zentrum der österreichischen Europapolitik. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie der Bundesräte Schererbauer und Stögmüller.)

Das allein reicht aber nicht, wir müssen auch selbstkritisch fragen, wie wir als Bundesrat wahrgenommen werden und was wir besser machen können. Ich will einfach nicht akzeptieren, dass wir uns als Länderkammer permanent für unsere Arbeit rechtfertigen müssen; und ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Was ich in meiner Zeit hier im Bundesrat gelernt habe, ist, dass in unserer Kammer beeindruckende Arbeit passiert, dass wir Bundesrätinnen und Bundesräte aber auch viel zu oft in Selbstzweifel verfallen, dass wir manchmal nur auf Kritik reagieren, statt selbst zu agieren.

Demokratie – davon bin ich überzeugt – braucht den permanenten Willen, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln. Nehmen wir uns das zu Herzen! Der Bundesrat bietet uns heute schon so viele Möglichkeiten, die wir aber noch nicht bis zum Ende ausreizen. Allein der Zukunftsausschuss ist eine Errungenschaft, die wir noch viel aktiver einsetzen könnten. Da geht es nicht um Partei- oder Regierungspolitik, sondern darum, dass wir als Mitglieder dieser Kammer ein neues Selbstverständnis sowie den Mut brauchen, unseren Bundesrat auch weiterzuentwickeln.

Ja, natürlich brauchen wir mehr Kompetenzen, denn schließlich ist der Bundesrat laut Verfassung das einzige Organ des Föderalismus in unserem Land. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir auch die Spielräume ausreizen müssen, die wir schon heute haben. Trauen wir uns mehr zu, seien wir mutiger!

Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass ich zutiefst daran glaube, dass Österreich einen starken, aktiven und präsenten Bundesrat braucht. (Allgemeiner Beifall.)

Ich hoffe, dass ich mit meiner Präsidentschaft einen Beitrag zur Stärkung unserer Kammer leisten konnte.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Österreicherinnen! Liebe Österreicher! Lassen Sie mich abschließend noch folgenden Gedanken formulieren: Wir alle erfahren aus den Medien leider viel zu oft von furchtbaren Gewalt- und Terrorakten auf der ganzen Welt. Das sind Entwicklungen, vor denen wir niemals die Augen verschließen dürfen. Wir dürfen aber auch nicht auf jene Akte von Gewalt und Ausgrenzung vergessen, die Tag für Tag vor unseren Augen passieren.

Wenn Anfang November ein junges Mädchen in Wien von gleichaltrigen Burschen brutal zusammengeschlagen und dabei gefilmt wurde und diese Tat auf Facebook mehr als 2,8 Millionen Menschen erreichte, wenn fast zur selben Zeit eine junge Frau in Berlin von einem Mann die Treppe hinuntergetreten wurde, wenn in der Nacht von 2. auf 3. Dezember zwei junge Männer geschlagen wurden, nur weil sie sich auf offener Straße geküsst haben, und wenn nur wenige Tage darauf zwei Jungs brutal angegriffen wurden, nur weil sie Händchen hielten, dann hört sich für mich jeder Spaß auf. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)

Niemand – absolut niemand! – hat das Recht, Gewalt gegenüber Kindern, Frauen oder Männern auszuüben. Absolut niemand hat dieses Recht! (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen sowie bei Bundesräten der FPÖ.)

Ich wünsche mir vom Jahr 2017, dass kein Mensch – kein Kind, keine Frau, kein Mann – aufgrund seines Geschlechts, seines Alters, seiner Herkunft, seiner Religion, seiner sexuellen Orientierung oder einer Behinderung (Bundesrätin Mühlwerth: Oder der politi-

schen Einstellung!) jemals wieder Mobbing, Ausgrenzung oder – ganz besonders – Gewalt erfahren muss.

In meiner Zeit im Bundesrat habe ich immer wieder gesagt – und ich werde es auch sagen, wenn ich in wenigen Tagen nicht mehr Präsident dieser Kammer bin –: Ich werde nicht aufhören, meine Stimme zu erheben, wenn Menschen diskriminiert werden. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist einzuhalten. – Punkt! (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen sowie bei Bundesräten der FPÖ.)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke euch und Ihnen allen für die tolle Zusammenarbeit und für all die Unterstützung in den letzten Monaten, und ich wünsche unserer künftigen Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann alles erdenklich Gute für ihre Präsidentschaft. (Allgemeiner Beifall.)

Es lebe der österreichische Bundesrat, es lebe die Republik Österreich, es lebe ein friedliches, demokratisches Europa! (Allgemeiner Beifall.)

9.25

Präsident Mario Lindner: Wir gelangen nun zur Aktuellen Stunde zum Thema

„Umsetzung Klimavertrag: auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft“

mit dem Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter, den ich noch einmal herzlich willkommen heißen darf. (Allgemeiner Beifall.)

Zunächst kommt je eine Rednerin/ein Redner pro Fraktion mit einer Redezeit von 10 Minuten zu Wort. Sodann folgt die Stellungnahme des Herrn Bundesministers, die ebenfalls 10 Minuten nicht überschreiten soll. Danach folgt wiederum je eine Rednerin/ein Redner pro Fraktion sowie anschließend ein Redner der Bundesräte ohne Fraktionszugehörigkeit mit einer jeweils 5-minütigen Redezeit. Zuletzt kann noch eine abschließende Stellungnahme des Herrn Bundesministers erfolgen, die nach Möglichkeit 5 Minuten nicht überschreiten soll.

Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Pum. – Bitte, Herr Bundesrat.

9.26

Bundesrat Ing. Andreas Pum (ÖVP, Niederösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Werter Herr Umweltminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Liebe Damen und Herren vor den Fernsehgeräten! Ein spannendes Thema wird uns heute Vormittag begleiten. Es ist einer der wesentlichsten Bereiche, den wir heute diskutieren, denn ab jetzt wird es spannend – spannend für alle Nationalstaaten, denn es geht darum, über Klima und dessen Auswirkungen zu diskutieren. Ich behaupte, das Thema ist mit Aldous Huxleys „Brave New World“ gleichzusetzen, also mit einer neuen Lebenswelt, nicht zuletzt auch mit neuen Ideen, neuen Denkansätzen, die aber wieder sehr klar zutage bringen: Mit dem ersten Tag dieser Diskussion werden die Mühen des Alltags spürbar.

Es geht ganz einfach darum, auch international Klimapolitik zu betreiben, und um das gemeinsame Ziel, die Erderwärmung mit 2 Grad Celsius zu begrenzen und die Treibhausgasemissionen auf null zu reduzieren. Das Ziel ist sehr einfach formuliert. Der Vertrag wurde am 4. November in Kraft gesetzt, und 115 von 195 Staaten haben ihn bereits ratifiziert. Es ist eine Reise von Cancún bis Paris, die im Vorfeld viele Menschen bewegt und viele Diskussionen ausgelöst hat und die viele Wissenschaftler aufgerufen hat, ganz einfach für dieses Thema zu sensibilisieren. Von Helga Kromp-Kolb

bis Heinz Kopetz sind es viele namhafte Persönlichkeiten gewesen – und sind es nach wie vor –, die dieses Thema in den Köpfen der Bevölkerung enorm stark wachrufen.

Wenn wir die Diskussion heute durch die erst vor wenigen Wochen erfolgte Wahl von Trump in den USA mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor führen und die Frage stellen: Bleibt all das aufrecht, was in der Vergangenheit diskutiert wurde?, dann sage ich Ihnen heute schon sehr klar: Der Überlebenstrieb wird stärker sein als die Lobby, die über wirtschaftliche Entwicklungen und über Profit bestimmt, und es wird spätestens dann, wenn im gesamten Kalifornien wegen der Trockenheit alles versiegt, der Ruf nach Veränderung lauter, und das wird Realität werden, denn letztendlich kennt Klimaveränderung keine nationalen Grenzen, und es zeigt sich immer wieder, dass uns die Veränderungen ganz einfach einholen werden.

China bringt es aktuell auf den Punkt: Wer in den letzten Tagen die Medienberichte verfolgt hat, weiß, es werden in China derzeit so viele Staubmasken wie noch nie ausgegeben, es gibt Autopickerl zur Fahrerlaubnis an geraden und ungeraden Tagen und andere Maßnahmen zur Einschränkung der Emissionen.

Was ist der Grund dafür? – Eine riesige Smogwolke, eine riesige Staubwolke hüllt Peking ein, und es gibt nur ein Fazit aus dieser gesamten Entwicklung: Das ist der Preis für enormes Wirtschaftswachstum, der Preis dafür, dass wir in den vergangenen Jahren ganz einfach überdurchschnittlich hohe Entwicklungszahlen erreicht haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind aber schon lange auf diesen Zug der modernen Energiepolitik des 21. Jahrhunderts aufgesprungen. Minister Rupprechter hat dieses Thema in der Vergangenheit ja bereits leidenschaftlich diskutiert und auch mit Maßnahmen begleitet; ich sage nur: Maßnahmen im Bereich der Energieerzeugung, Maßnahmen im Bereich der Mobilität bis hin zu Wohnbaumaßnahmen. In all diesen Bereichen wird ein Beitrag geleistet, um auch in Zukunft Maßnahmen zu setzen, um eine Begrenzung der Emissionen zu erreichen.

Was sind unsere Ressourcen? – Ich sage sehr klar dazu: Wir haben genug dieser Ressourcen, um eine nachhaltige, umweltfreundliche, ökologische Energiepolitik umzusetzen. Wind, Wasser, Sonne, Biomasse – all das umgibt uns, ist ganz einfach frei nutzbar und steht uns nicht zuletzt auch über Jahrhunderte zur Verfügung.

Wenn wir im Detail schauen, wo die großen Einsparungsmaßnahmen liegen, dann darf ich als Erstes den Wohnbau anführen. Der Wohnbau birgt eines der größten Einsparungspotenziale, und da gibt es auch eine sehr klare Zielformulierung: Ausstieg aus der Energieerzeugung aus Erdöl, Erdgas – aus fossiler Energie, sage ich dazu, denn reden wir von Biogas, reden wir von Biotreibstoffen, dann sollten diese auch zukünftig Ausnahmen darstellen.

Gerade diese Formulierung klingt sehr einfach, das ist in der Umsetzung aber schwierig. Im niederösterreichischen Landtag wurde das bereits diskutiert – ein Verbot des Einbaus von Ölheizungen in neuen Wohnungen im Wohnbau ab jetzt –, und es wurde auch ein klares Ja seitens der zuständigen Behörden gegeben. Es wird auf europäischer Ebene geprüft und dann letztlich zur Umsetzung kommen, weil es der richtige Weg ist. Jenen, die da einen Geschäftsverlust sehen, die da eine Entwicklung im Sinne von Handelsbeschränkungen erkennen, wird sehr klar gesagt: Die Chance liegt ganz einfach in den zukünftigen Entwicklungen, in der Wertschöpfung im eigenen Land, in Preissicherheit und nicht zuletzt auch in Unabhängigkeit. Ich denke, das sind die Rahmenbedingungen, die da geschaffen werden müssen.

Ich sage auch sehr deutlich, dass es notwendig ist, alle Kräfte zu bündeln, die eine positive Entwicklung in dieser Frage umsetzen. Es geht ganz einfach darum, jenen Pessimisten, die ständig das Vergangene bewahren wollen, zu sagen, dass sie diesen Weg

so nicht gehen können, dass sie das so zukünftig nicht umsetzen können. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)

Ich darf auch aktuelle Diskussionen erwähnen: Denken Sie an die VW-Abgas-Diskussion, im Rahmen derer gezeigt wurde, dass da enorme Summen bezahlt werden müssen, um dieses Schadensausmaß zu bewältigen. Würden wir dieses Geld in moderne Technologien, in nachhaltige Energien investieren, hätten wir, so glaube ich, in dieser Hinsicht heute schon wesentlich größere Potenziale.

Das zeigt auch einmal mehr, dass der Verkehr eine große Herausforderung ist. Wir wissen, dass allein in Österreich der Verkehr rund 45 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht und dass die Verkehrsinfrastruktur zu 93 Prozent von Erdöl abhängig ist. Das zeigt schon, dass es notwendig ist, da Schritte zu setzen; Mobilitätswende ist das Stichwort und nicht zuletzt auch die Zukunftsfrage in der neuen Ausrichtung. Mit der Mobilitätswende ist unumgänglich auch ein weiteres Thema verbunden: E-Mobilität, ein Thema, das uns in Zukunft mehr denn je beschäftigen wird. Ein Vergleich zeigt, dass Österreich hinsichtlich E-Mobilität laut einer Patentanalyse innerhalb der EU an erster Stelle liegt.

Anreizförderungen, Impulssetzungen, Stärkung neuer Technologien – das Thema ist sehr umfangreich. Elektroautos sind das Thema der Zukunft, und die 15-prozentige Erhöhung der Fördermittel beziehungsweise besser gesagt die Anreizförderung – 4 000 € in Niederösterreich plus ein 1 000-€-Gutschein, der seitens des Landes daraufgelegt wird – zeigt, dass dieser Weg auch zukunftsträchtig ist. Wenn wir das auf fossile Energien umlegen: Bei der Nutzung von erneuerbaren Energieträgern, Pellets, Holz und vielem mehr gibt es eine Erhöhung der Fördermittel um 15 Prozent. Wir sehen, dass da alleine 2014 28 Millionen Tonnen CO2 eingespart wurden. Das ist zukunftsträchtig.

Wenn ich es nochmals mit Zahlen belegen darf: Die österreichische Umwelttechnikindustrie erwirtschaftete im Jahr 2015 mit rund 31 000 Beschäftigten – das sind 5 Prozent der Sachgüterindustrie – einen Umsatz von knapp 10 Milliarden €. Diese Zahlen bestätigen: Wir sind auf dem richtigen Weg, und Emissionshandel ist nicht die Antwort der Zukunft.

Abschließend möchte ich zum Schwerpunktthema Lebensmittelproduktion kommen. Dazu darf ich nur eines sehr klar sagen: Wenn wir von Energie sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig von Lebensmittelproduktion. Wir wissen – und gerade das Thema Fair Trade, das heute hier im Hause präsent ist, zeigt es –, dass die Lebensmittelproduktion vor großen Herausforderungen steht, vor globalen Herausforderungen, die letztendlich aber in regionale Lösungen münden. Die Fragen des Bodenverbrauchs, des Humuserhalts und der CO2-Speicherung werden uns beschäftigen und vor allem die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen stellen. Eines sei klar gesagt: Der Konsument, wir alle werden die Richtung vorgeben und die diesbezüglichen Entscheidungen treffen.

Abschließend kann ich nur sagen: Folgen wir diesem Kurs weiter, und schaffen wir kommenden Generation ein lebenswertes Klima! – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)

9.37

Präsident Mario Lindner: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Lindner. – Bitte, Herr Bundesrat.

9.37

Bundesrat Mag. Michael Lindner (SPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Vor einem Jahr wurde er weltweit bejubelt, mittlerweile ist er in Kraft getreten: der Weltklimavertrag von Paris. In weniger als einem Jahr wurde das Abkommen von der notwendigen Mehrheit der Staaten ratifiziert; offensichtlich nehmen es viele jetzt ernster.

Nur zum Vergleich: Beim Kyoto-Protokoll, das eigentlich viel weniger weitreichend war, dauerte dieser Prozess sieben Jahre. Das zeigt meiner Meinung nach schon, dass es dieses Mal um mehr geht als um eine Alibiaktion zur Gewissensberuhigung. Es geht um den Ausstieg aus fossiler Energie und die Begrenzung der Erderwärmung mit dem 2-Grad-Ziel. Es geht in Wirklichkeit – und das ist schon angesprochen worden – um eine große Transformation. Es geht um die Transformation unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unserer Lebensweise. Es geht meiner Meinung nach auch darum, mit diesem Weltklimavertrag einen Gesamtansatz zu finden, anstatt Einzelstrategien zu verfolgen.

Klimaschutz kann meiner Meinung nach nicht aufgezwungen werden, sondern muss gewollt werden, und ich glaube, wir müssen auch die soziale Frage mit dem Klimaschutz verbinden. Ein bisschen überspitzt gesagt: Was nützt uns die energieeffizienteste Wohnung, wenn sich diese niemand leisten kann? Nur ein für die Menschen leistbarer Klimaschutz ist auch ein nachhaltiger Klimaschutz. Lassen Sie mich daher vier Punkte formulieren:

Punkt eins: Wir sitzen alle im selben Boot, und niemand kann aussteigen. Viel zu oft wurde auch in Diskussionen hier im Bundesrat schon gesagt, es sollen einmal die Chinesen, die Asiaten und die Amerikaner ihre Hausaufgaben machen. Dass dies eine Lösung darstellt, möchte ich anhand einer Studie widerlegen: Der österreichische Sachstandsbericht 2014 hat relativ eindrucksvoll gezeigt, dass sich unser Warenverbrauch und unser Konsum hier in Österreich ganz massiv auf den CO2-Ausstoß in anderen Weltregionen auswirkt. Die CO2-Emissionen, die bei der Produktion von Gütern im Ausland, die dann in der Folge nach Österreich importiert werden, anfallen, werden auch graue Emissionen genannt. Diese CO2-Mengen, diese grauen Emissionen, sind mit 62 Millionen Tonnen fast genauso hoch wie jene CO2-Mengen, die wir hier in Österreich direkt ausstoßen. Wir importieren zum Beispiel durch unseren Warenverbrauch 12 Millionen Tonnen CO2 aus Asien, während wir nur 2 Millionen Tonnen nach Asien exportieren; ähnlich sind die Verhältnisse hinsichtlich Nordamerika und Russland.

Schon im Regierungsprogramm ist deshalb richtigerweise angeführt, dass der Klimaschutz auch in internationalen Handelsabkommen verankert und berücksichtigt werden muss. Das ist bei CETA, muss man offen sagen, nicht wirklich gelungen. Da muss bei TTIP und Co wesentlich mehr drin sein, denn wir sitzen letztendlich alle im selben Boot.

Punkt zwei: Klimaschutz vertreibt niemanden und ist wirtschaftlich vertretbar. Eine deutsche Studie unter 16 000 UnternehmerInnen hat gezeigt, dass es nicht CO2-Zertifikate sind, die Unternehmen zur Abwanderung bringen. Die wichtigsten genannten Gründe waren Arbeitskosten und Erschließung neuer Märkte, also das Ausnutzen von niedrigen Lohnstandards und schlechten Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen und neue Expansionsgebiete.

Auch eine Studie der Europäischen Kommission hat gezeigt, dass das sogenannte Carbon Leakage, also die Produktionsverlagerung aufgrund von CO2-Kosten, auf andere Faktoren zurückzuführen ist: Verlagerung der Nachfrage, Arbeitskosten und Energiepreise.

Und noch wichtiger: Erneuerbare Energien sind wettbewerbsfähig und keine geschützte Werkstätte. Bloomberg New Energy Finance hat einen empirischen Befund geliefert, dass die Kosten für fossile Kraftwerke schon seit Jahren stabil sind, während sie für erneuerbare Energien deutlich sinken, für PV-Anlagen in den letzten sechs Jahren um 24 Prozent, für Batteriespeichersysteme um ganze 65 Prozent. Also erneuerbare Energien müssen nicht nur klimapolitisch gefördert werden, sondern tragen sich auch wirtschaftlich hervorragend.

Punkt drei: In Österreich, glaube ich, müssen wir es jetzt rasch angehen und rasch vorwärtskommen. Wir sind gefordert, unser Ziel, 36 Prozent Reduktion der Emissionen,

bis 2030 zu erreichen. Stichwort Gebäudesanierung – das ist schon angesprochen worden –: Da haben wir unsere Emissionen bereits um 42 Prozent senken können. Die Sanierung von Altbauten hat, glaube ich, das größte Potenzial. Bei den Neubauten oder bei den Privaten müssen wir, glaube ich, fast schon aufpassen, dass wir an den Regulierungsschrauben bei der Wohnbauförderung nicht zu weit drehen, weil wir zumindest in Oberösterreich schon beinahe eine Flucht aus der Wohnbauförderung haben und parallel dazu das Faktum, dass die Häuslbauer diese Beratungsangebote für Energieeffizienz kaum mehr nutzen.

Traurig ist, dass sich im selben Zeitraum, nämlich von 1990 bis 2014, der Emissionsausstoß im Bereich Verkehr um über 56 Prozent gesteigert hat, bei der doppelten Zahl an zugelassenen Kraftfahrzeugen. Das liegt aber auch an einer Raumordnungspolitik, die wir uns, wie ich meine, sehr genau anschauen müssen; es braucht eine bundesweite strategische Raumplanung mit Einbindung der Bundesländer, um auch die Zersiedelung in den Griff zu bekommen.

Die E-Mobilität ist schon angesprochen worden. Ich glaube, dass wir unser derzeitiges Mobilitätsverhalten nicht eins zu eins auf E-Mobilität werden übertragen können, weil auch der Strom letztendlich irgendwo produziert werden muss. Es braucht, wie ich meine, weiterhin einen starken Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Dieses Förderungspaket für E-Mobilität im Ausmaß von 72 Millionen € ist aber eine ganz, ganz wichtige Impulsförderung, gerade auch für den privaten Bereich.

Der vierte Punkt: Ich glaube, wir brauchen auch mehr Geld für lokale und regionale Initiativen. Als Mandatar aus dem Bezirk Freistadt möchte ich noch einmal ein Projekt aus unserem Bezirk kurz skizzieren. Wir haben vor zehn Jahren den Energiebezirk Freistadt gegründet, einen gemeindeübergreifenden Verein, der Bewusstseinsarbeit für Klima- und Energiepolitik betreibt. Eine lokale Energiegemeindegruppe betreibt Energieberatung. Diesem Verein ist es mit der Helios GmbH in den letzten Jahren gelungen, das größte virtuelle Sonnenstromkraftwerk in Österreich zu errichten, über 250 Einzelfotovoltaikanlagen auf einer Gesamtfläche von 40 000 Quadratmetern Kollektorfläche. Das entspricht einer Energieleistung, mit der wir ungefähr 1 500 Haushalte im Bezirk mit Strom versorgen können. Das sind Initiativen, die vor Ort gemeinsam mit den Menschen entwickelt worden sind, die auch im Bewusstsein der Bevölkerung stark verankert sind.

In diesem Herbst haben wir in 20 von 26 Gemeinden Doppel-E-Ladestellen errichten können. In zehn Gemeinden wird mittlerweile ein E-Auto in Form von Car-Sharing-Projekten genutzt, über 150 Menschen haben sich bereits eingetragen.

Mit viel Engagement, kreativen Projekten und unterschiedlichen Fördertöpfen ist es gelungen, da viel auf die Beine zu stellen. Wenn es aber um die großen Fördersummen geht, dann haben lokale Initiativen leider sehr oft das Nachsehen. Wir haben gemeinsam mit der Region Großschönau im Waldviertel versucht, ein Projekt für die Vorzeigeregion Energie einzureichen. Inhaltlich hat man uns bestätigt, und wir wurden bestens ausgewiesen, nur Geld haben wir keines bekommen. Zum Zug gekommen sind die großen Energieversorger.

Ich denke, dass es diese lokalen und regionalen Initiativen sind, die direkt sichtbar für die Menschen in den Gemeinden vor Ort jeden Tag einen Transformationsprozess mit einleiten, und deswegen, glaube ich, sollten diese kleinen Projekte gegenüber großen Projekten nicht benachteiligt werden. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Abschluss: Es gibt zum Glück nur mehr wenige Zweifler am Klimawandel, nur mehr wenige Ansagen wie die von Donald Trump, dass China den Klimawandel erfunden hat, um die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie zu schwächen, oder jene des oberösterreichischen Landeshauptmann-

Stellvertreters Manfred Haimbuchner, der sagt, der menschliche Anteil am Klimawandel sei nicht nachweisbar. Das sind zum Glück Einzelmeinungen. Es ist jetzt an der Zeit, rasch ins Umsetzen und ins Arbeiten zu kommen, denn für alles andere ist einfach keine Zeit mehr. – Herzlichen Dank. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)

9.45

Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dörfler. – Bitte.

9.45

Bundesrat Gerhard Dörfler (FPÖ, Kärnten): Geschätzter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute Österreich beobachten, wenn wir wieder einmal nicht weiße Weihnachten haben, dann wissen wir, dass wir ständig mit dem Klimawandel konfrontiert sind und dass es größten Handlungsbedarf gibt.