Plenarsitzung

des Nationalrates

125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich

Mittwoch, 13. Oktober 2021

XXVII. Gesetzgebungsperiode

Großer Redoutensaal

Plenarsitzung

des Nationalrates

125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich

Mittwoch, 13. Oktober 2021

XXVII. Gesetzgebungsperiode

Großer Redoutensaal

Stenographisches Protokoll

125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich

XXVII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 13. Oktober 2021

Dauer der Sitzung

Mittwoch, 13. Oktober 2021: 10.01 – 19.55 Uhr

*****

Tagesordnung

1. Punkt: Erklärung des Bundesministers für Finanzen zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen

2. Punkt: Bericht über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020

3. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden

4. Punkt: Bericht über den Antrag 1276/A(E) der Abgeordneten Mag. Verena Nussbaum, Kolleginnen und Kollegen betreffend Barrierefreie Kommunikation bei Notrufnummern endlich umsetzen!

5. Punkt: Bericht über den Antrag 1730/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen betreffend freie Endgerätewahl beim Internetzugang

6. Punkt: Bericht über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden

7. Punkt: Bericht über den Antrag 1925/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird

8. Punkt: Bericht und Antrag über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG) geändert wird

9. Punkt: Bericht über den Antrag 1822/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Lagergesetz geändert wird

10. Punkt: Bericht über den Antrag 1467/A der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird

11. Punkt: Bericht über den Antrag 1924/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden

12. Punkt: Bericht über den Antrag 1586/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr

13. Punkt: Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der Republik Österreich und Kanada

14. Punkt: Bericht über den Antrag 1900/A(E) der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut bekämpfen

15. Punkt: Bericht über den Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2020 bis Juli 2021

16. Punkt: Bericht und Antrag über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 geändert wird

17. Punkt: Bericht über den Antrag 44/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend rasche Umsetzung eines Arbeitsmarktpaketes

18. Punkt: Bericht über den Antrag 628/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend arbeitsmarktpolitische Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung

19. Punkt: Bericht über den Antrag 1878/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausstieg aus der Corona Kurzarbeit

20. Punkt: Bericht über den Antrag 1880/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Refundierung der überhöhten AK-Beiträge bei Kurzarbeit

21. Punkt: Bericht über den Antrag 905/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird

22. Punkt: Bericht über den Antrag 1201/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird

23. Punkt: Bericht über den Antrag 1436/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird

24. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Handelsstatistische Gesetz 1995 geändert wird

25. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen

26. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien über die Förderung und den Schutz von Investitionen

27. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Malta zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Malta über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

*****

Inhalt

Nationalrat

Ansprache der Präsidentin Doris Bures anlässlich des Tages des metastasierten Brustkrebses ................................................................................................. 74

Personalien

Verhinderungen ........................................................................................................ 14

Geschäftsbehandlung

Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG, die Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen in erste Lesung zu nehmen – Annahme ............................................................................................................ 16, 16

Redezeitbeschränkung nach Beratung in der Präsidialkonferenz gemäß § 57 Abs. 5 GOG .............................................................................................................. 16

Verlangen der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Christian Hafenecker, MA, Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“ (3/US) – Zurückziehung ........................................ 109, 176

Verlangen gemäß § 33 Abs. 4 GOG auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG (hinfällig) .................................................... 109, 176

Wortmeldung der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek im Zusammenhang mit der Nichtzulassung eines Entschließungsantrages zu Tagesordnungspunkt 7 114

Stellungnahme des Präsidenten Ing. Norbert Hofer betreffend die Nichtzulassung eines Entschließungsantrages zu Tagesordnungspunkt 7 ........................ 114

Verlangen der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Christian Hafenecker, MA, Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“ (4/US) ................................................................................... 176

Verlangen gemäß § 33 Abs. 4 GOG auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG ................................................................................... 176

RednerInnen:

Kai Jan Krainer ........................................................................................................ 230

Mag. Andreas Hanger ............................................................................................. 232

Nurten Yılmaz .......................................................................................................... 234

Christian Hafenecker, MA ...................................................................................... 235

Mag. Nina Tomaselli ............................................................................................... 237

Dr. Stephanie Krisper ............................................................................................. 238

Zuweisung des Verlangens 4/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses an den Geschäftsordnungsausschuss .............................................................. 239

Wortmeldungen im Zusammenhang mit den Verlangen 3/US sowie 4/US:

August Wöginger .................................................................................................... 187

Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................. 187

Mitteilung der Präsidentin Doris Bures betreffend Verteilung des Verlangens 4/US ................................................................................................................. 188

Bundesregierung

Vertretungsschreiben ................................................................................................ 14

Ausschüsse

Zuweisungen ....................................................................................... 14, 170, 239

Verhandlungen

1. Punkt: Erklärung des Bundesministers für Finanzen zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen – Beschluss auf erste Lesung ............................................................................................ 17, 17

2. Punkt: Bericht des Budgetausschusses über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 (III-321/1062 d.B.) ....................................................................... 24

RednerInnen:

Kai Jan Krainer ........................................................................................................ 24

Gabriel Obernosterer .............................................................................................. 25

MMag. DDr. Hubert Fuchs ...................................................................................... 27

Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA ................................................................................. 31

Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 32

Mag. Andreas Hanger ............................................................................................. 34

Alois Stöger, diplômé (tatsächliche Berichtigung) ................................................. 36

Julia Elisabeth Herr ................................................................................................ 36

Dr. Elisabeth Götze ................................................................................................. 39

Erwin Angerer ......................................................................................................... 40

Mag. Dr. Rudolf Taschner ...................................................................................... 45

Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer ................................................................................. 46

Rechnungshofpräsidentin Dr. Margit Kraker ...................................................... 51

Angela Baumgartner .............................................................................................. 53

Alois Stöger, diplômé ............................................................................................. 54

Christoph Stark ....................................................................................................... 55

Mag. Martina Künsberg Sarre ................................................................................ 56

Nikolaus Prinz ......................................................................................................... 61

Petra Bayr, MA MLS ................................................................................................ 63

Mag. Sibylle Hamann .............................................................................................. 64

Henrike Brandstötter .............................................................................................. 64

Andreas Kollross .................................................................................................... 66

Dr. Johannes Margreiter ........................................................................................ 67

Dr. Christoph Matznetter ........................................................................................ 70

Andreas Ottenschläger .......................................................................................... 72

Mag. Gerhard Kaniak .............................................................................................. 72

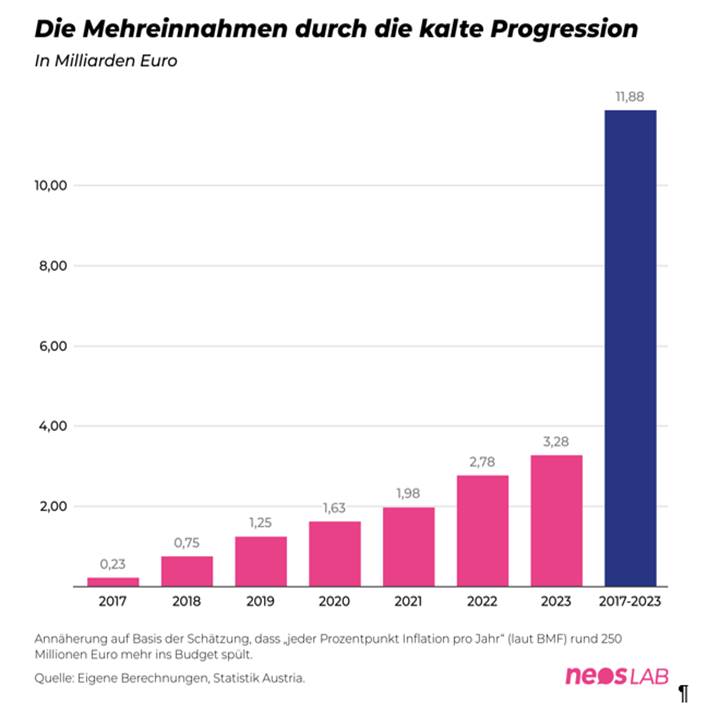

Entschließungsantrag der Abgeordneten MMag. DDr. Hubert Fuchs, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Kalten Progression“ – Ablehnung ............................................................................................................... 29, 74

Entschließungsantrag der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Klimainvestitionen statt Körperschaftssteuer-Geschenke für Konzerne“ – Ablehnung ................................................................................. 37, 74

Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Energiearmut bekämpfen“ – Ablehnung ............................. 42, 74

Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kalte Progression JETZT abschaffen!“ – Ablehnung 48, 74

Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend „EUR 1,2 Mrd. und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung“ – Ablehnung .................................................................... 58, 74

Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren“ – Ablehnung ............................................................................................................... 68, 74

Annahme des Gesetzentwurfes in 1062 d.B. ........................................................... 74

Gemeinsame Beratung über

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden (1080 d.B.) ................................................................................................................ 75

4. Punkt: Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 1276/A(E) der Abgeordneten Mag. Verena Nussbaum, Kolleginnen und Kollegen betreffend Barrierefreie Kommunikation bei Notrufnummern endlich umsetzen! (1081 d.B.) ........................................................................................ 75

5. Punkt: Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 1730/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen betreffend freie Endgerätewahl beim Internetzugang (1082 d.B.) ................................................................................................................ 76

RednerInnen:

Mag. Dr. Petra Oberrauner ..................................................................................... 76

Eva-Maria Himmelbauer, BSc ................................................................................ 77

Dipl.-Ing. Gerhard Deimek ..................................................................................... 84

Süleyman Zorba ...................................................................................................... 85

Melanie Erasim, MSc .............................................................................................. 86

Douglas Hoyos-Trauttmansdorff .......................................................................... 87

Bundesministerin Elisabeth Köstinger ................................................................ 89

Katharina Kucharowits ........................................................................................... 91

Dr. Josef Smolle ...................................................................................................... 92

Nurten Yılmaz .......................................................................................................... 93

Heike Grebien .......................................................................................................... 94

Carina Reiter ............................................................................................................ 95

Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Relaisfunkstellen“ – Annahme (201/E) ..................................................................................................... 82, 96

Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Amateurfunkprüfungen“ – Annahme (202/E) .......................................................................................... 83, 96

Annahme des Gesetzentwurfes in 1080 d.B. ........................................................... 96

Kenntnisnahme der beiden Ausschussberichte 1081 und 1082 d.B. ...................... 96

Gemeinsame Beratung über

6. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden (1067 d.B.) ................................................... 97

7. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1925/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird (1068 d.B.) ................................................................................................. 97

8. Punkt: Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG) geändert wird (1069 d.B.) ......................................................................................................... 97

9. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1822/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Lagergesetz geändert wird (1070 d.B.) ................................................................................................................ 98

10. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1467/A der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird (1071 d.B.) ................................................................................................. 98

11. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1924/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden (1072 d.B.) ....................... 98

RednerInnen:

Philip Kucher ........................................................................................................... 98

Ralph Schallmeiner ................................................................................................ 100

Dr. Dagmar Belakowitsch (tatsächliche Berichtigung) .......................................... 103

Mag. Gerhard Kaniak .............................................................................................. 104

Dr. Josef Smolle ...................................................................................................... 107

Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 109

Bedrana Ribo, MA ................................................................................................... 110

Mag. Verena Nussbaum ......................................................................................... 111

Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda ............................................................................ 112

Mag. Gerald Hauser ................................................................................................ 114

Martina Diesner-Wais ............................................................................................. 118

Dr. Dagmar Belakowitsch ...................................................................................... 119

Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein ............................................................ 123

Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler ........................................................................ 125

Alois Stöger, diplômé ............................................................................................. 127

Mag. Ruth Becher ................................................................................................... 129

Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................. 130

Entschließungsantrag der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Pflegeoffensive jetzt“ – nicht zugelassen ..................... 112, 112

Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend „betriebliche Gratistests beibehalten“ – Ablehnung . 117, 137

Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Ende aller Covid-Maßnahmen und Corona-Freiheitstag am 26. Oktober 2021“ – Ablehnung .................................................... 121, 136

Entschließungsantrag der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Pflegeoffensive jetzt!“ – Ablehnung .............................. 130, 136

Annahme der sechs Gesetzentwürfe in 1067, 1068, 1069, 1070, 1071 und 1072 d.B. ................................................................................................................... 136

12. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1586/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr (1073 d.B.) 133

RednerInnen:

Mag. Ulrike Fischer ................................................................................................. 133

Mag. Christian Drobits ........................................................................................... 133

Ing. Josef Hechenberger ........................................................................................ 134

Clemens Stammler ................................................................................................. 135

Annahme der dem schriftlichen Ausschussbericht 1073 d.B. beigedruckten Entschließung betreffend „umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr“ (203/E) ......................................................................................... 136

Gemeinsame Beratung über

13. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage (1031 d.B.): Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der Republik Österreich und Kanada (1083 d.B.) .................................................... 138

14. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1900/A(E) der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut bekämpfen (1084 d.B.) .............................................................. 138

15. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2020 bis Juli 2021, vorgelegt vom Bundesminister für Arbeit (III-401/1085 d.B.) ..................................................................................................... 138

16. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 geändert wird (1086 d.B.) ......................................................................................................... 138

RednerInnen:

Gabriele Heinisch-Hosek ....................................................................................... 139

MMMag. Gertraud Salzmann ................................................................................. 141

Dr. Dagmar Belakowitsch ...................................................................................... 142

Barbara Neßler ........................................................................................................ 144

Fiona Fiedler, BEd .................................................................................................. 145

Bundesminister Mag. Dr. Martin Kocher .............................................................. 146

Laurenz Pöttinger ................................................................................................... 147

Mag. Verena Nussbaum ......................................................................................... 148

Erwin Angerer ......................................................................................................... 149

Genehmigung des Staatsvertrages in 1083 d.B. ..................................................... 170

Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 1084 d.B. ................................................ 170

Zuweisung des Antrages 1900/A(E) an den Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie ............................................................................................................... 170

Kenntnisnahme des Berichtes III-401 d.B. ............................................................... 170

Annahme des Gesetzentwurfes in 1086 d.B. ........................................................... 170

Gemeinsame Beratung über

17. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 44/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend rasche Umsetzung eines Arbeitsmarktpaketes (1087 d.B.) ............................ 150

18. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 628/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend arbeitsmarktpolitische Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung (1088 d.B.) ................................................................................................................ 150

19. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1878/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausstieg aus der Corona Kurzarbeit (1089 d.B.) .................................... 151

20. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1880/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Refundierung der überhöhten AK-Beiträge bei Kurzarbeit (1090 d.B.) 151

21. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 905/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1091 d.B.) ................................................................................................. 151

22. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1201/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1092 d.B.) ......................................................................................... 151

23. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1436/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1093 d.B.) ......................................................................................... 151

RednerInnen:

Alois Stöger, diplômé ............................................................................................. 151

Mag. Michael Hammer ............................................................................................ 153

Dr. Dagmar Belakowitsch ...................................................................................... 154

Mag. Markus Koza .................................................................................................. 156

Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 158

Bundesminister Mag. Dr. Martin Kocher .............................................................. 159

Bettina Zopf ............................................................................................................. 161

Mag. Christian Drobits ........................................................................................... 162

Mag. Ernst Gödl ...................................................................................................... 163

Mag. Christian Ragger ............................................................................................ 164

Michael Seemayer ................................................................................................... 165

Erwin Angerer ......................................................................................................... 166

Klaus Köchl ............................................................................................................. 169

Entschließungsantrag der Abgeordneten Alois Stöger, diplômé, Kolleginnen und Kollegen betreffend „finanzielle Hilfe für Menschen, die schon lange arbeitslos sind“ – Ablehnung ..................................................................................... 152, 171

Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die Einführung einer Lehrabschlussprämie“ – Ablehnung 167, 170

Kenntnisnahme der sieben Ausschussberichte 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 und 1093 d.B. .................................................................................................. 170

Gemeinsame Beratung über

24. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (958 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Handelsstatistische Gesetz 1995 geändert wird (1057 d.B.) ................................................................... 171

25. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1033 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen (1058 d.B.) ........................................................................ 171

26. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1032 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien über die Förderung und den Schutz von Investitionen (1059 d.B.) ........................................................................................... 171

27. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1036 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Malta zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Malta über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen (1060 d.B.) ..................................................................................................... 171

RednerInnen:

Peter Haubner ......................................................................................................... 172

Dr. Christoph Matznetter ........................................................................ 172, 181

Erwin Angerer ......................................................................................................... 174

Dr. Elisabeth Götze ................................................................................................. 174

Dr. Helmut Brandstätter ......................................................................................... 175

Johann Höfinger ..................................................................................................... 177

Maximilian Lercher ................................................................................................. 177

Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck .................................................... 178

Johann Singer ......................................................................................................... 179

Mag. Dr. Petra Oberrauner ..................................................................................... 180

Rebecca Kirchbaumer ............................................................................................ 181

Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................. 183

Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 184

Mag. Gerald Hauser ................................................................................................ 185

Annahme des Gesetzentwurfes in 1057 d.B. ........................................................... 188

Genehmigung der drei Staatsverträge in 1058, 1059 und 1060 d.B. ...................... 188

Eingebracht wurden

Regierungsvorlage ................................................................................................. 14

1034: Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 – BFG 2022) samt Anlagen

Anträge der Abgeordneten

Mag. Dr. Rudolf Taschner, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterentwicklung des FH-Sektors (1948/A)(E)

Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend 1,2 Mrd. Euro für die Kinderbetreuung und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung (1949/A)(E)

Mag. Julia Seidl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismusreform: Online Umsetzungsscoreboard für mehr Transparenz zur angekündigten Reformagenda des „Comeback-Prozesses“ (1950/A)(E)

Mag. Julia Seidl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Arbeitskräfte für den Tourismus: Reform der Rot-Weiß-Rot Karte! (1951/A)(E)

Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausbau der Werte- und Orientierungskurse (1952/A)(E)

Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen betreffend Neutrale Elternteil-Bezeichnung in internationalen Geburtsurkunden für gleichgeschlechtliche Eltern (1953/A)(E)

Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen betreffend Evaluierung der Situation für Asylberechtigte und Asylwerber_innen an den EU-Außengrenzen durch die Europäische Grundrechteagentur (1954/A)(E)

Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend Restitution von afrikanischen Kulturgütern als Teil einer umfassenden Afrikastrategie (1955/A)(E)

Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Reduzierter Umsatzsteuersatz für Medizinprodukte (1956/A)(E)

Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pensionsrückstellungen im Bundesrechnungsabschluss (1957/A)(E)

Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Rahmenabkommen Rettungsdienst (1958/A)(E)

Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Abschaffung von Teilzeitanreizen (1959/A)(E)

Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Flächendeckendes Betriebspensionssystem (1960/A)(E)

Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pensionsrückstellungen im Bundesrechnungsabschluss (1961/A)(E)

Mag. Andrea Kuntzl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen für Präsenzlehre an den Österreichischen Hochschulen (1962/A)(E)

Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Co2-Steuer – Preis-Monitoring für alle Energielieferanten (1963/A)(E)

Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Urlaubsansprüche (1964/A)(E)

Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Städtetourismus und Kurzarbeit (1965/A)(E)

Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Entgeltfortzahlung bei Krankheit von Mitarbeiter*innen und Überstundenabgeltung via TUAK (1966/A)(E)

Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Aus- und Weiterbildung (1967/A)(E)

Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Jahresbeschäftigung (1968/A)(E)

Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden (1969/A)

Mag. Klaus Fürlinger, Mag. Markus Koza, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Notarversorgungsgesetz geändert wird (1970/A)

Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird (1971/A)

Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen gegen den ÄrztInnenmangel in Österreich (1972/A)(E)

Gabriele Heinisch-Hosek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Umsetzung Fair-Pay-Manifest (1973/A)(E)

Gabriele Heinisch-Hosek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Selbstverpflichtung zu Fair Pay (1974/A)(E)

Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend faire Vergütung von kreativen Leistungen im Internet (1975/A)(E)

MMMag. Dr. Axel Kassegger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut verhindern – keine Strom- und Gaspreiserhöhungen durch öffentliche EVUs (1976/A)(E)

Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Förderung der Rehkitzrettung aus Mitteln des Tierschutzes (1977/A)(E)

Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pflegeoffensive jetzt! (1978/A)(E)

Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Forderungen des Frauenvolksbegehrens 2.0 endlich umsetzen! (1979/A)(E)

Mag. Jörg Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen betreffend außenpolitische Initiative Österreichs für eine gemeinsame Afghanistanpolitik der EU (1980/A)(E)

Anfragen der Abgeordneten

Cornelia Ecker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend touristischen Kurzzeitvermietungsmodellen wie z.B. AirBnB (8208/J)

Petra Vorderwinkler, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Teilnahme am Ethikunterricht (8209/J)

Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend datenschutzrechtliche Zulässigkeit des AMS-Projekt Jobimpuls (8210/J)

Anfragebeantwortungen

des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7502/AB zu 7646/J)

des Bundesministers für Arbeit auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7503/AB zu 7647/J)

des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7504/AB zu 7639/J)

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7505/AB zu 7640/J)

der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7506/AB zu 7641/J)

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7507/AB zu 7642/J)

des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (7508/AB zu 7658/J)

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (7509/AB zu 7693/J)

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen (7510/AB zu 7656/J)

der Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen (7511/AB zu 7637/J)

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7512/AB zu 7638/J)

der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7513/AB zu 7650/J)

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen (7514/AB zu 7655/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7515/AB zu 7775/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7516/AB zu 7776/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7517/AB zu 7777/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7518/AB zu 7778/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7519/AB zu 7779/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7520/AB zu 7645/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7521/AB zu 7780/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7522/AB zu 7781/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7523/AB zu 7782/J)

des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7524/AB zu 7783/J)

der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen (7525/AB zu 7653/J)

der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (7526/AB zu 7652/J)

der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen (7527/AB zu 7713/J)

Beginn der Sitzung: 10.01 Uhr

Vorsitzende: Präsident Mag. Wolfgang Sobotka, Zweite Präsidentin Doris Bures, Dritter Präsident Ing. Norbert Hofer.

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich darf die 125. Sitzung des Nationalrates eröffnen und Sie ganz herzlich begrüßen. (Abgeordnete aller Fraktionen tragen Pink-Ribbon-Anstecker.)

Unser besonderer Gruß gilt heute dem Herrn Bundespräsidenten, für dessen Anwesenheit, wie sie anlässlich der Budgetrede traditionell der Fall ist, ich mich recht herzlich bedanke. – Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident! (Allgemeiner Beifall.)

Ich darf weiters die Frau Rechnungshofpräsidentin und Herrn Volksanwalt Rosenkranz recht herzlich bei uns begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)

Ein spezieller Gruß gilt Frau Feder Lee, sie ist die Enkelin von Hans Kelsen, dem Architekten unserer Bundesverfassung. Sie ist seit mehreren Tagen hier in Wien. Vor wenigen Tagen feierten wir den 140. Geburtstag von Hans Kelsen, seine Enkelin ist heute mit ihrem Sohn anwesend. – Herzlich willkommen hier im österreichischen Parlament! I want to give you a very warm welcome at today’s plenary session! (Allgemeiner Beifall.)

Ich darf die Damen und Herren der Presse herzlich willkommen heißen und vor allem auch die Damen und Herren, die uns vor den Bildschirmen folgen.

Für heute als verhindert gemeldet sind die Abgeordneten Nico Marchetti, Elisabeth Feichtinger, BEd BEd, Mag. Karin Greiner, Josef Muchitsch, Sabine Schatz, Alois Kainz, Peter Wurm und Michel Reimon, MBA.

Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Für den heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt über Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung, welche sich in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufhalten, folgende Mitteilung gemacht:

Bundesministerin für EU und Verfassung Mag. Karoline Edtstadler wird durch Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck vertreten.

Einlauf und Zuweisungen

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen darf ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung verweisen.

Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:

A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände:

1. Schriftliche Anfragen: 8208/J bis 8210/J

2. Anfragebeantwortungen: 7502/AB bis 7527/A

B

3. Regierungsvorlage:

Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 – BFG 2022) samt Anlagen (1034 d.B.)

B. Zuweisungen in dieser Sitzung:

zur Vorberatung:

Ausschuss für Arbeit und Soziales:

Antrag 1938/A(E) der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Gesunde Geschäfte von Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) mit der Pflegeausbildung"

Antrag 1940/A(E) der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut bekämpfen

Antrag 1945/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pflegemodell Kärnten als Vorbild für Österreich

Gesundheitsausschuss:

Antrag 1930/A(E) der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmenpaket zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der österreichischen Bevölkerung durch ausreichendes Pflegepersonal

Antrag 1931/A(E) der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Sofortmaßnahmenpaket für eine ausreichende medizinische Versorgung der österreichischen Bevölkerung

Antrag 1932/A(E) der Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Schaffung echter Strategien und Lösungen zur Behandlung von Long-Covid Patientinnen und Patienten

Antrag 1933/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak, Kolleginnen und Kollegen betreffend kein Verschenken von Medizinprodukten und Arzneimitteln im Rahmen der Corona-Maßnahmen an das Ausland

Antrag 1934/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pflegemodell Kärnten als Vorbild für Österreich

Antrag 1935/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend betriebliche Gratistests beibehalten

Antrag 1939/A(E) der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Gesunde Geschäfte von Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) mit der Pflegeausbildung"

Antrag 1944/A(E) der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbot des rituellen Schächtens

Justizausschuss:

Antrag 1941/A der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, und das Bundesgesetz über Suchtgifte, psychotrope Stoffe und Drogenausgangsstoffe (Suchtmittelgesetz – SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, geändert werden

Antrag 1942/A der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, geändert wird

Antrag 1943/A(E) der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen betreffend Schaffung eines Gesetzes zum Elternentfremdungssyndrom = Parental Alienation Syndrom (PAS)

Tourismusausschuss:

Antrag 1936/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Sicherheit gewährleisten – betriebliche Gratistests beibehalten

Verfassungsausschuss:

Antrag 1947/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Löschverbot von Handys von Amtsträgern der Republik

Wissenschaftsausschuss:

Antrag 1937/A(E) Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen betreffend Prüfung einer möglichen Zusammenlegung von Kunstuniversitäten

Antrag 1946/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen betreffend zurück zum normalen Universitätsbetrieb – Schluss mit Covid-Zwangsmaßnahmen

*****

Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG-NR

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es liegt mir der Antrag gemäß § 69 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor, die Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz 2022 samt Anlagen in 1034 der Beilagen in erste Lesung zu nehmen.

Ich darf die Damen und Herren, die diesem Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen bitten. – Das ist einstimmig der Fall.

*****

Ich darf bekannt geben, dass die Sitzung von ORF 2 bis 13 Uhr, von ORF III bis 19.15 Uhr und anschließend wie üblich kommentiert in der TVthek übertragen wird.

Ich darf darauf hinweisen, dass während der heutigen Nationalratssitzung zwei Kamerateams im Auftrag der Parlamentsdirektion unterwegs sind.

Behandlung der Tagesordnung

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es ist vorgeschlagen, die Debatten über die Punkte 3 bis 5, 6 bis 11, 13 bis 16, 17 bis 23 sowie 24 bis 27 der Tagesordnung zusammenzufassen.

Gibt es dagegen einen Einwand? – Das ist nicht der Fall.

Redezeitbeschränkung

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es wurde zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Dementsprechend wurde eine Tagesblockzeit von 9,5 „Wiener Stunden“ vereinbart, die Redezeiten ergeben sich wie folgt: ÖVP 185, SPÖ 128, FPÖ 105, Grüne 95 sowie NEOS 76 Minuten.

Gemäß § 57 Abs. 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Klub angehören, 38 Minuten, je Debattenbeitrag wird sie auf 5 Minuten begrenzt.

Ich darf gleich abstimmen lassen.

Wer mit der Redezeitvereinbarung einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Die morgendliche Sportstunde ergibt in diesem Falle wieder Einstimmigkeit. Ich danke recht herzlich.

Wir gehen in die Tagesordnung ein.

Erklärung des Bundesministers für Finanzen zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir gelangen zum 1. Punkt der Tagesordnung.

Ich darf dem Herrn Bundesminister das Wort erteilen. – Herr Bundesminister, bitte sehr.

Bundesminister für Finanzen Mag. Gernot Blümel, MBA: Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen auf der Regierungsbank! Hohes Haus! Vor allem: Geschätzte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler! Vor einem Jahr habe ich bei meiner Budgetrede gesagt, dass diese mit diesem Budget die budgetäre Antwort auf die Krise ist. Heute wissen wir: Es war die richtige Antwort. Es war eine Antwort, die Österreich gut durch diese Krise geführt hat.

Das Budget, das wir Ihnen heute vorlegen, ist eine Ansage Richtung Zukunft, mit diesem Budget wollen wir Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit für Österreich ermöglichen. Wir sind alle gemeinsam durch die Pandemie gegangen und jetzt gehen wir hoffentlich mit neuer Kraft und Optimismus in eine erfolgreiche Zeit für unser Land. Je schneller wir die Pandemie hinter uns lassen, umso schneller kommen wir wieder zu gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und auch budgetärer Stabilität. Es liegt dabei an jedem und jeder Einzelnen von uns, wie schnell sich die Wirtschaft erholt und dadurch auch Arbeitsplätze gerettet werden können.

Mit der Impfung hat die Menschheit nicht einmal ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ein wirksames Gegenmittel erhalten, und das ist ein Erfolg einer globalisierten und vernetzten Welt, und es ist vor allem ein Erfolg der Wissenschaft, für den wir alle wirklich sehr dankbar sein können. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Diese Errungenschaft hilft aber natürlich nicht, wenn nicht alle Menschen, die das könnten, dieses Angebot auch in Anspruch nehmen. Wir wissen, dass die Impfung wirkt, wir sehen das auch bei der Auslastung der Intensivstationen, in denen kaum Menschen behandelt werden müssen, die geimpft sind. Gerade vor dem Winter appelliere ich daher an alle, die sich impfen lassen können, diese Option auch wahrzunehmen, denn dieser Stich kann nicht nur Ihr eigenes Leben oder das anderer retten, sondern auch Arbeitsplätze und Unternehmen in Österreich. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle sind im letzten Jahr, in dieser Pandemie, Zeitzeugen geworden. Hinter uns liegt die schwerste Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, und das spiegelt sich neben vielen anderen Faktoren natürlich auch im Budgeterstellungsprozess wider. Üblicherweise legt ja die Regierung jedes Jahr ein Budget vor. Durch die Pandemie waren wir aber gezwungen, immer wieder Anpassungen und Adaptierungen nach oben hin vorzunehmen.

Es waren in diesen außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat im April 2020 im Deutschen Bundestag gesagt – Zitat –, dass wir einander in ein paar Monaten wahrscheinlich viel verzeihen werden müssen. Ich halte das für eine ganz wichtige Aussage, die natürlich auch heute noch gilt, denn gemeinsam haben die verschiedenen Verantwortungsträger in der Politik in den vergangenen zwei Jahren Entscheidungen treffen müssen, die große

Auswirkungen auf die Menschen, auf die Arbeitsplätze und Unternehmen in diesem Land gehabt haben. Viele von diesen Entscheidungen sind hier im Parlament gemeinsam von Regierungsfraktionen und Oppositionsparteien getroffen worden, und auch dafür möchte ich mich heute noch einmal bedanken. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Haben wir in diesen schwierigen Zeiten nur richtige Entscheidungen getroffen? – Wahrscheinlich nicht, das muss man auch offen zugeben.

Was wir heute aber mit Sicherheit wissen, ist, dass jene, die im Nachhinein schon immer alles besser gewusst haben, zu 100 Prozent falschgelegen sind. Sie agieren oft wie jene, die die Feuerwehr für den Wasserschaden kritisieren, nachdem der Brand gelöscht worden ist. Es gab nämlich keine Blaupause für Corona, die man hätte heranziehen können, und ja, auch für uns in der Bundesregierung und für alle Verantwortlichen in dieser Zeit – für uns alle – brachte diese Pandemie Lerneffekte.

Wenn man sich aktuell einzelne Stellungnahmen anhört, dann erkennt man, dass das vielleicht nicht für alle immer selbstverständlich ist, denn nicht nur manche politische Parteien, sondern auch all jene, die noch immer das Virus verharmlosen und die Impfung schlechtreden, sollten sich vielleicht an die Berichte aus Italien erinnern, an die Bilder, die wir damals gesehen haben, die Entscheidungen über Leben und Tod, die Ärzte dort treffen mussten. So tragisch jede und jeder einzelne Covid-Tote auch hier in Österreich war, das Gesundheitssystem war in Österreich nie auf diese Weise überfordert – und einen Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern, das war, ist und bleibt in jeder Pandemie die oberste Prämisse, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Um das zu gewährleisten waren harte Einschnitte und Entscheidungen notwendig, und wir als Bundesregierung haben diese Entscheidungen getroffen, wir haben uns nicht vor der Verantwortung gedrückt. Ich glaube, genau das ist es auch, was sich die Bürgerinnen und Bürger jedes Landes in einer Jahrhundertkrise zu Recht von der Politik erwarten können.

Noch nie gab es in der Geschichte der Zweiten Republik ein so dichtes Netz aus Bundes‑, Landes- und Gemeindehilfen wie in dieser schwierigen Zeit. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik am Staat, am Föderalismus, an der Verwaltung, am Förderwesen. Der von manchen viel gescholtene Föderalismus hat Österreich aber unter anderem wesentlich besser durch diese Krise gebracht, als das in anderen Ländern der Fall gewesen ist. Ohne die Initiativen von Ländern und Gemeinden, ohne das Engagement der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wäre es auch nicht möglich gewesen, so rasch und effektiv zu helfen und den Aufbau und Betrieb von Test- und Impfstraßen umzusetzen. Ohne diese föderale Struktur hätten wir niemals in so kurzer Zeit so viel geschafft. Ich hoffe, dass sich die Pauschalkritiker am Föderalismus daran erinnern werden, was dieser in dieser so schwierigen Zeit geleistet hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal explizit bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ressorts, im Parlament, in den verschiedenen Verwaltungseinheiten: Danke für Ihren Einsatz für Österreich in dieser schwierigen Zeit, Sie haben den Menschen in dieser Zeit mehr geholfen, als das viele für möglich gehalten hätten. – Nochmals vielen Dank! (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten der NEOS.)

Insgesamt hat allein die Bundesregierung mehr als 200 Hilfsmaßnahmen ins Leben gerufen, und seit dem Marshallplan hat es in Österreich kein größeres Hilfspaket gegeben. Bis dato hat der Bund über 40 Milliarden Euro ausbezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt. Dadurch konnten im Jahr 2020 bis zu 350 000 Arbeitsplätze gerettet werden. Am Höhepunkt der Krise wurden allein durch die Kurzarbeit rund 1,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert. Die vielen Unternehmen, die von den anderen Maßnahmen profitiert

haben, erwähne ich in dieser Hinsicht auch noch explizit. Knapp 790 Millionen Euro haben die Gemeinden für kommunale Investitionspakete abgerufen. Dieses Paket war zweifellos einmalig in der Geschichte der Zweiten Republik. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Diese Unterstützungen des Staates sind auch die Basis für den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir derzeit erleben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert für heuer ein Wachstum von 4,4 Prozent – zur Erinnerung: im März waren es noch 1,5 Prozent –, und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Maßnahmen in die richtige Richtung gegangen sind. Auch für das kommende Jahr gibt es mit 4,8 Prozent sehr gute Wachstumsaussichten.

Dieses Hilfspaket in historischer Dimension hat auch eine neue Dimension für das Budget mit sich gebracht. Die Einnahmen des Gesamtstaates sind 2020 um 5,4 Prozent gesunken, 2021 rechnen wir mit einem starken Aufholeffekt und damit einem Anstieg von 6,9 Prozent. Im Gegenzug sind die Ausgaben vergangenes Jahr um 12,1 Prozent gewachsen, heuer werden sie noch um weitere 2,5 Prozent steigen.

Nach dem Rekorddefizit des Bundes von 22,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnen wir heuer, abhängig vom Pandemieverlauf, mit einem ähnlich hohen Defizit, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schuldenquote des Staates. Das geltende Budget vom Frühjahr ging aufgrund der Covid-Krise noch von einem Anstieg der Schuldenquote auf 89,6 Prozent aus. Aufgrund dieser Rekordverschuldung sind in manchen Interviews, Kommentaren und Zeitungsmeldungen auch immer wieder Vergleiche zu Bruno Kreisky und seiner Politik – die auch sehr viel Geld gekostet hat – gezogen worden. (Ruf bei der SPÖ: Von wem?)

Es gab aber einen wesentlichen faktischen Unterschied, was die Budget- und Schuldenpolitik betrifft, denn zu dem Zeitpunkt, als der berühmt gewordene Spruch gefallen ist, dass ihm ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten als ein paar Hunderttausend Arbeitslose, betrug das Wirtschaftswachstum in Österreich plus 5,4 Prozent, und zwischen 1976 und 1980 gab es ein durchschnittliches Wachstum von mehr als 3 Prozent pro Jahr.

Zum Vergleich: 2020 ist die österreichische Wirtschaft um minus 6,7 Prozent eingebrochen. Daher sage ich, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Schulden zu machen, um zu helfen, ist legitim, in Wachstumsphasen permanent Schulden zu machen ist Bequemlichkeit zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und das ist sicher nicht unser Weg, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)

Anders als vielleicht Regierungen in anderen Ländern werden wir daher nicht so tun, als ob wir keine budgetäre Verantwortung für die nächste Generation hätten, und daher unsere Lehren aus der Krise ziehen. Eine dieser Lehren ist, dass eine nachhaltige Budgetpolitik und der Weg des konsequenten Schuldenabbaus die beste Vorsorge für künftige Krisen sind.

Die konsequent sinkende Schuldenquote unter Bundeskanzler Kurz war kein Selbstzweck, sie ist notwendig, um Spielräume für die Herausforderungen der Zukunft zu schaffen. Unsere nachhaltige Budgetpolitik der vergangenen Jahre hat nicht nur die erforderlichen Hilfspakete ermöglicht, sie ist auch ein wesentlicher Grund dafür, warum sich Österreich immer noch zu sehr, sehr günstigen Konditionen auf den Finanzmärkten finanziert. Selbst im Krisenjahr 2020 lag die effektive Verzinsung unserer neu aufgelegten zehnjährigen Staatsanleihen bei durchschnittlich minus 0,177 Prozent. Aktuell zahlen wir für die Schulden des Bundes voraussichtlich 3,6 Milliarden Euro, vor zehn Jahren waren es noch 7,1 Milliarden Euro.

Was aber passiert, wenn die Zinsen irgendwann wieder steigen, etwa weil die Zentralbank sich genötigt sieht, die Zinsen zu erhöhen, um die Gefahr einer höheren Inflation zu bekämpfen? Ein Zinsanstieg um 0,5 Prozent würde die Kosten für unsere Schulden bereits im nächsten Jahr um 120 Millionen Euro erhöhen, und wenn die Folgen eines Zinsanstieges schon für Österreich so deutlich spürbar sind, was ist dann mit Staaten – Italien, Frankreich oder Spanien, um einige zu nennen –, die eine wesentlich höhere Staatsverschuldung als Österreich haben?

Eine mittelfristige Senkung der Schuldenquote ist wichtig, nicht, weil es ums Prinzip geht, auch nicht, damit sich einige sogenannte frugale Staaten in Europa durchsetzen, sondern aus Sorge um die Bürgerinnen und Bürger und den Wohlstand in den Ländern und als Vorsorge für die nächste Krise, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)

Daher werden wir in Österreich nach der Krise wieder zu einer nachhaltigen Budgetpolitik zurückkehren. Das starke Wachstum hilft uns dabei, und wir müssen alles tun, um diesen Aufschwung auch nachhaltig zu gestalten. Wir gehen davon aus, dass bereits Ende des Jahres die Schuldenquote bei rund 83 Prozent liegen wird, von 2022 bis 2025 peilen wir eine sukzessive Reduktion der Schuldenquote Richtung knapp über 70 Prozent des BIP an.

Aus heutiger Sicht ist mit Ende des Finanzrahmens 2025 sogar ein strukturelles Nulldefizit möglich, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall bei der ÖVP.)

Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, denn Schuldenabbau heißt nicht gleich Sparpaket. Es heißt, gezielte Schwerpunkte zu setzen, statt das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit der Gießkanne auszugeben – und die ökosoziale Steuerreform ist so ein Schwerpunkt.

Wir haben uns in der Bundesregierung gemeinsam dazu bekannt – gerade vor dem Hintergrund der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg –, die größte Transformation des Steuersystems in dieser Zweiten Republik einzuleiten. Wir verfolgen damit vier große Ziele: erstens, arbeitende Menschen zu entlasten; zweitens, Anreize für umweltfreundliches Verhalten zu setzen; drittens, den Standort Österreich nachhaltig zu stärken; und viertens, die Schuldenquote Österreichs nach der Krise Schritt für Schritt abzubauen. Das war das Versprechen von Sebastian Kurz, und das werden wir auch umsetzen. (Beifall bei der ÖVP.)

Zum ersten Punkt, Entlastung der arbeitenden Menschen: Unter Berücksichtigung der bereits 2020 gesenkten ersten Einkommensteuerstufe entlasten wir im Vollausbau der Steuerreform die Bürgerinnen und Bürger jährlich im Ausmaß von mehr als 6 Milliarden Euro. Damit entfallen zwei Drittel der jährlichen Entlastung auf arbeitende Menschen und solche, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nun in Pension sind. Das ist das größte Entlastungspaket in der Geschichte der Zweiten Republik, denn noch nie gab es in einer Steuerreform am Ende so viel mehr zum Leben für die Menschen in unserem Land.

Die Maßnahmen im Detail: Die Senkung der zweiten Einkommensteuerstufe von 35 auf 30 Prozent ab Juli 2022 bringt Steuerpflichtigen bis zu 650 Euro Entlastung pro Jahr. Die Senkung der dritten Einkommensteuerstufe von 42 auf 40 Prozent ab Juli 2023 bringt bis zu 580 Euro Entlastung im Jahr. Eine Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge für geringe und mittlere Einkommen soll ab Juli 2022 mit 1,7 Prozentpunkten beginnen. Davon profitieren insbesondere einkommensschwache Personen. Hinzu kommt die Erhöhung des Familienbonus von 1 500 auf 2 000 Euro: Das bringt pro Kind und Jahr bis zu 500 Euro mehr am Konto, und auch die Erhöhung des Kindermehrbetrags spiegelt sich mit 450 Euro wider. Hinzukommt ein Mitarbeitererfolgsbeteiligungsmodell, das bis zu 3 000 Euro steuerfrei für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringen kann. Damit wird den Österreicherinnen und Österreichern mehr zum Leben gelassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Zum zweiten Punkt: Umweltfreundliches Verhalten wird sich in Zukunft noch mehr auszahlen. Daher werden wir im Jahr 2022 erstmals eine CO2-Bepreisung einführen. Im ersten Jahr wird die Tonne CO2 rund 30 Euro kosten, das wird bis 2025 auf 55 Euro ansteigen, und ab 2026 soll das österreichische System in einen Zertifikatehandel übergeführt werden.

Das ist ein gewichtiger Eingriff in das Leben

der Österreicherinnen und Österreicher. Wir werden also die

ökologische Wende in diesem Land nur mit den

Bürgerinnen und Bürgern schaffen, nicht über ihre

Köpfe hinweg, nur mit Verboten, Belastungen und Einschränkungen.

Es braucht Anreize für jene, die umsteigen können, und nicht Strafen

für jene, die keine Alternative haben. Wir müssen Rücksicht

nehmen auf die tatsächlichen Lebensumstände der Menschen, denn klar

ist, wer das Privileg hat, direkt vor einer

U-Bahn-Station zu wohnen, tut sich mit Klimaschutz natürlich leichter als

Pendler am Land oder jene, die auf das Auto angewiesen sind. Daher werden wir natürlich

jenen helfen, die das Auto brauchen, und deswegen gibt es einen Klimabonus mit

einer regionalen Staffelung. Je schlechter unter anderem die Anbindung an den

öffentlichen Verkehr ist, desto mehr Geld wird es in Stufen von 100 bis

200 Euro geben. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, schaffen wir positive

Anreize für umweltfreundliches Verhalten in der Zukunft. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Das dritte wesentliche Ziel dieser ökosozialen Steuerreform ist es, den Standort zu stärken. Wir wollen den aktuellen Aufschwung nachhaltig gestalten, um Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich zu sichern. Daher setzen wir bewusst auch auf Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln und uns auch im europäischen Wettbewerb abzuheben. In anderen Staaten wird viel über den Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie diskutiert. Wir vereinen beides und setzen Anreize für Investitionen und Arbeitsplätze in Österreich.

Unsere Maßnahmen im Detail dazu: Die Unternehmen werden mittels einer Senkung der Körperschaftsteuer von 25 auf 23 Prozent nachhaltig entlastet. Es wird einen Investitionsfreibetrag inklusive Ökologisierungskomponente von bis zu 350 Millionen Euro geben. Steuerliche Begünstigung für die Eigenstromerzeugung bis zu 60 Millionen Euro wird es ebenso wie die Anhebung des Gewinnfreibetrags von 13 auf 15 Prozent geben, um eine auch rechtsformneutrale Entlastung bei Unternehmen zu ermöglichen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter können bis zu 1 000 Euro abgeschrieben werden. Wir werden auch Maßnahmen setzen, um Unternehmen, die besonders im Wettbewerb stehen, mit der CO2-Bepreisung nicht zu hart zu treffen. Deswegen wird es eine Carbonleakageregelung und auch eine Härtefallregelung mit einer entsprechenden Rückerstattung geben. Hinzu kommt die Rückerstattung für die Mehrbelastung der Landwirtschaft, damit sie auch weiterhin nachhaltig produzieren kann, denn wir alle sind stolz auf die Produkte unserer heimischen Landwirtschaft und wollen sie auch künftig genießen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Laut einer ersten Analyse von Eco Austria erhöhen wir mit der Steuerreform im Endausbau das Bruttoinlandsprodukt nachhaltig um 1 Prozent beziehungsweise 4 Milliarden Euro pro Jahr. Die Summe der Beschäftigten steigt um mehr als 30 000 Personen. Und: Trotz all dieser Maßnahmen werden wir die Schuldenquote am Ende des Finanzrahmens Richtung 70 Prozent senken. Damit werden wir auch für kommende Herausforderungen, was auch immer sie sein mögen, gut gerüstet sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)

Wir starten mit diesem Budget und mit den ersten Schritten der ökosozialen Steuerreform den großen Umbau unseres Steuersystems. Von unseren Maßnahmen profitieren Umwelt, Standort und Gesellschaft, und vor allem bleibt den fleißigen Österreicherinnen und Österreichern mehr von ihrem hart erarbeiteten Geld. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Weg für viele Länder in Europa beispielgebend sein wird. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)

Die ökosoziale Steuerreform ist natürlich das große Projekt, und das spiegelt sich auch in diesem Budget wider. Gleichzeitig geben wir den Ressorts aber Spielräume, um gezielt Schwerpunkte zu setzen. Ich darf das an einigen Beispielen aus den Ressorts kurz erläutern.

Zu UG 14, dem Bundesheer: Dieses wird im nächsten Bundesfinanzrahmen um 206 Millionen Euro mehr Geld erhalten. Damit wird auch Vorsorge für die weiteren Beschaffungen für das Covid-Lager und Massentests mit einem Betrag von 20 Millionen Euro für 2022 getroffen. Nicht nur Corona, sondern auch die Hochwasser im Sommer sowie der Terroranschlag letztes Jahr haben uns gezeigt, wie sehr wir auf die Hilfe des Bundesheeres angewiesen sind. Deswegen werden das Terrorpaket und das Katastrophenpaket im Jahr 2025 mit je 25 Millionen Euro fortgesetzt. Mit zusätzlichen 25 Millionen Euro jährlich kann Österreich nachhaltig bis 2025 einen angemessenen Beitrag zu den verstärkten Aktivitäten der Europäischen Union zur Konfliktverhütung, zur Friedenskonsolidierung und zur Stärkung der internationalen Sicherheit im Rahmen der europäischen Friedensfazilität leisten.

Zu UG 12, dem Außenministerium: Krisenlinderung und -bekämpfung sind nicht nur in Österreich wichtig. Deswegen haben wir das Budget des Außenressorts im nächsten Finanzrahmen um fast 20 Millionen Euro gesteigert. Damit erhöhen wir unter anderem unseren Beitrag zur Flüchtlingshilfe. Darüber hinaus setzen wir Mittel frei, um die Bearbeitung von Staatsbürgerschaftsanträgen von Holocaustüberlebenden und Nachkommen von NS-Opfern zu beschleunigen.

Zu UG 10, Bundeskanzleramt: Um ein aktives jüdisches Gemeindeleben in Österreich sicherzustellen, werden wir im Rahmen des Budgets für das Bundeskanzleramt in den nächsten Jahren 16 Millionen Euro ausbezahlen. Insgesamt steigern wir die Mittel des BKA für 2022 gegenüber dem letzten Finanzrahmen um 18,5 Prozent. Davon entfallen 55,4 Millionen Euro allein auf die Aufstockung der Deutschkursplätze im Österreichischen Integrationsfonds. Um Gewalttaten gegen Frauen vorzubeugen, werden wir im nächsten Bundesfinanzrahmen zusätzlich 22 Millionen Euro ausgeben.

Zu UG 11, Sicherheit und Inneres: Für den Schutz von Frauen vor Gewalt – insbesondere für den Schutz vor Gewalt innerhalb der Familie – wird auch im Sicherheitsressort um 10 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt erhöhen wir das Budget des Innenressorts über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 236,4 Millionen Euro. Darunter wird unter anderem das Budget für das Antiterrorpaket um 120 Millionen Euro gesteigert, wovon die Hälfte für das nächste Jahr vorgesehen ist. Die Ausstattung und Ausrüstung der Polizei wird damit modernisiert und an neue Bedrohungsszenarien angepasst.

Zu UG 13, Justiz: Wir werden im Bereich der Justiz Mittel zur Umsetzung des Terrorbekämpfungspakets aufstocken. Mit einer Budgetsteigerung von insgesamt 172,1 Millionen Euro im nächsten Bundesfinanzrahmen wird das Ressort unter anderem von 2022 bis 2025 zusätzliche Mittel für die Terrorbekämpfung vorsehen. Darüber hinaus werden auch in dieser Untergliederung für einen besseren Gewaltschutz für Frauen bis 2025 mindestens 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Zu UG 25, Familie und Jugend: Passend zu dem vorhin genannten Schwerpunkt wird auch in der UG Familie und Jugend ein Teil des Gewaltschutzpakets umgesetzt. Das Budget für Familienberatungsstellen und Kinderschutzzentren wird ab 2022 um 23 Prozent erhöht.

UG 24 und UG 21, Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz: Im Bereich der Pflege, der momentan sehr unter Druck steht, werden wir 2022 3,7 Milliarden Euro ausgeben. Zudem sind für die Pflegeausbildung jeweils 50 Millionen Euro in den Jahren 2022 bis 2024 vorgesehen.

Das Budget des Gesundheitsressorts, UG 24, wird im nächsten Finanzrahmen um 6 Milliarden Euro erhöht. Für das nächste Jahr sind Auszahlungen in der Höhe von 3,2 Milliarden Euro vorgesehen. Neben der rückläufigen Vorsorge für die Pandemiebekämpfung und -prävention und der Finanzierung von Covid-19-Impfstoffen ist die Rückerstattung der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge ab 2022 bereits budgetiert.

Zu UG 30, Bildung: Das Bildungsbudget wird im Jahr 2022 die 10-Milliarden-Euro-Marke übersteigen. Damit wird unter anderem die Offensive betreffend Digitalisierung des Unterrichts fortgeführt und auch die psychologische Unterstützung an Schulen ausgebaut. Bis zum Schuljahr 2023/24 wird jeder Schüler und jede Schülerin der Unterstufe mit einem elektronischen Gerät ausgestattet werden. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)

Zu UG 31, Wissenschaft und Forschung: Diese bekommt im nächsten Bundesfinanzrahmen 196,6 Millionen Euro mehr. Somit werden wir den Fachhochschulausbau weiter fortsetzen und ab dem Wintersemester 2022/23 jährlich zusätzlich 347 Anfängerplätze bereitstellen. Bei der Forschung wird mit zusätzlichen 17 Millionen Euro schwerpunktmäßig in klimarelevante Zukunftsbereiche, wie zum Beispiel Wasserstoff, mehr Geld investiert werden können. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)

UG 33 und UG 34, angewandte Forschung: Diese klima- und konjunkturrelevanten Forschungs- und Investitionsprogramme werden ebenso entsprechend unterstützt. Das Budget in der UG 33 wird über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 72,5 Millionen Euro gesteigert, jenes der UG 34 um 291,5 Millionen Euro.

Damit Österreich an Ipcei, an Projekten zu Wasserstoff sowie Mikroelektronik, teilnehmen kann, stehen bis 2026 insgesamt 250 Millionen Euro zur Verfügung. So können sich österreichische Unternehmen an europäischen Projekten und Kooperationen in wichtigen Zukunftsfeldern beteiligen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)